MYLAV

Laboratorio La Vallonea

Il lavoratorioi dei clinici per i clinici

MYLAV

BOOK

2021

AGGIONAMENTO

SCIENTIFICO

A cura di

Walter Bertazzolo e Ugo Bonfanti

Tutti gli Autori degli articoli sono

Esperti MYLAV

Servizio di Consulenza: il portale www.MyLav.net

MYLAV CONSULENZA

Il nostro servizio di consulenza per i casi clinici più complessi.

MYLAV BLOG

Articoli di aggiornamento scientifico redatti dai nostri Consulenti.

I nostri consulenti

Prof.ssa Francesca Abramo

Dr. Francesco Albanese

Prof. Luca Aresu

Dr.ssa Barbara Banco

Dr. Massimo Baroni

Dr.ssa Silvia Benali

Dr. Walter Bertazzolo

Prof. Giuliano Bettini

Dr. Ugo Bonfanti

Dr. Enrico Bottero

Prof. Paolo Buracco

Dr.ssa Maria Chiara Catalani

Dr. Francesco Carrani

Dr.ssa Marta Claretti

Dr. Davide De Lorenzi

Prof. Nicola Decaro

Dr. Francesco Dondi

Dr. Giuseppe Febbraio

Prof. Federico Fracassi

Prof. Gualtiero Gandini

Dr.ssa Floriana Gernone

Dr.ssa Magda Gerou Ferriani

Dr.ssa Selina lussich

Dr. Federico Leone

Dr.ssa Laura Marconato

Dr. Michele Marino

Dr.ssa Marta Medardo

Dr.ssa Lucia Minoli

Dr. Domenico Multari

Dr.ssa Luisa Vera Muscatello

Dr. Fabio Necci

Dr.ssa Margherita Orlandi

Dr.ssa Teresa Bruna Pagano

Prof. Saverio Paltrinieri

Dr. Fabio Procoli

Dr. Luca Pazzini

Dr. Gustavo Picci

Dr.ssa Maria Carmela Pisu

Dr.ssa Federica Rossi

Dr.ssa Giliola Spattini

Dr. Giovanni Tortorella

Dr. Luigi Venco

Dr. Luca Vezzoni

Presentazione

Cari Colleghi,

vi presentiamo il Book MYLAV 2021 - ![]() Volume della Collana Editoriale “Le Pillore di scienza” che come agli anni raccoglie i più interessanti “Post di aggiornamento scientifico” pubblicati sul loro Blog MYLAV nell’anno precedente.

Volume della Collana Editoriale “Le Pillore di scienza” che come agli anni raccoglie i più interessanti “Post di aggiornamento scientifico” pubblicati sul loro Blog MYLAV nell’anno precedente.

Il Blog MYLAV (www.mylavblog.net) è lo strumento che da voce ai nostri Esperti Mylav e ci permette di pubblicare settimanalmente articoli di aggiornamento scientifico, consigli pratici e riassunti di articoli scientifici di recente pubblica-zione.

Tutti gli argomenti vengono trattati e discussi in maniera pratica e simplice come più avvenire in una discussione fra colleghi maenza rinunciareagli aspetti tecnici e scientifici.

La Collana Editoriale “Pilole di scienza” nelle versioni eBook, Audiobook e Podcast fornisce differenti modalità per aggiornarti dove vuoi e quando vuoi.

Il Blog MYLAV viene curato da Walter Bertazzolo e Ugo Bonfanti.

Tutti gli Autori dei Post sono Esperti MYLAV e Collaboratori

Dir. Resp. Isidoro Grillo

OCCHIO ALLA RAZZA!

Ogni volta che ci troviamo di fronte a risultati di lavoratorio un po’ “strani”, prima di iniziare ad avventurari in inutili elucubrazioni diagnostiche, è importante sempre essere certi che quella anomalia non sia semplicamente una caratteristica fisiologica normale per那一zza.

Ciò accade con una certa Frequenza in particolare in ematologia, biochimica clinica ed endocrinologia: cercHERò di farvi alcuni esempi più o meno Frequenti: Eritrociti troppo piccoli o troppo grandi.

RBC ![]() : 8.35 6,2 8.1

: 8.35 6,2 8.1

HGB (g/dL): 15.10 15,7 19,9

Cellular HGB (g/dL): 15.40 15,3 19,2

Hct (%): 49.10 46,9 60,8

MCV(fL): 58.80 68,5 79,3

MCH (pg): 18.10 22,3 26,1

MCHC (g/dL): 30.80 31,6 35,1

CHCM (g/dL): 31.40 29,8 34,4

CH (pg): 18.40 21,1 25,4

CHDW (pg): 2.29 2.7 3,3

RDW(%):12.90 11,7 13,6

Figura 1 - Imagine tratta da un emogramma di akita inu, con un aumento degli RBC ma con concentrazione di emoglobina ed ematocrito praticamente nella norma. Trattandosi di RBC più piccoli (MCV 58) è di consegenza ovvio avee un contento di emoglobina eritrocitaria ridotta (MCH e CH), a fronte di una concentrazione emoglobinica intra-eritrocitaria praticamente normale (CHCM).

In alcune razze è comune una microcitosi fisiologica.

Per esempio si osserva tipicamente in alcune razze giapponesi, come gli akita inu. In questi soggetti sarenormale quando osservare un numero elevato di RBC a fronte di una concentrazione di emoglobina e di ematocrito assolutamente normali.

Non si tratta quando di una reale eritrocitosi e non bisognerà pertanto iniziare un iter diagnostico per le varie cause di policitemia.

In autre razze si cui ovo viceversa osservare una macrocitosi fisiologica.

É il caso ad esempio dei barboncini. Nell’immagine seguente, trattada un emogramma di cane sano di questa razza, è evidente una riduzione

ne del numero di RBC, che pero es-. sendo molto voluminosi, conducono ad una concentrazione di emoglobina ed ematocrito normali. Per cui non possiamo parlare di vera anemia, ma di una condizione normalissima per questo paziente.

Piastrine enormi

Parlando sempre di ematologia, tutti ormai conoscono la macro-trombocitosi dei Cavalier King Charles Spaniel, che è spessissimo assocata a forme asintomatiche di piastrinopenia.

Figura 2 - Tratta da un emogramma di un barboncino normale. In quello caso la situazione è esattamente opposta rispetto al caso precedente, per cui MCH e CH risulteranno oviamente aumento ma con un CHCM alla normale.

RBC (x10^6/μL): | 5.04 | 6,2 | 8.1 |

HGB (g/dL): | 16.80 | 15,7 | 19,9 |

Cellular HGB (g/dL): | 16.50 | 15,3 | 19,2 |

Hct (%) | 55.50 | 46,9 | 60,8 |

MCV (fL): | 110.10 | 68,5 | 79,3 |

MCH (pg): | 33.30 | 22,3 | 26,1 |

MCHC (g/dL): | 30.20 | 31,6 | 35,1 |

CHCM (g/dL): | 29.80 | 29,8 | 34,4 |

CH (pg): | 32.80 | 21,1 | 25,4 |

CHDW (pg): | 4.54 | 2.7 | 3,3 |

RDW (%) | 14.00 | 11,7 | 13,6 |

Questi cani hanno poche piastrine ma

molto più voluminous, il che conduce ad una piastrinocrito pressché normale. Dato che per la funzionalità piastrinica conta di più la massa globale circolante del numero di piastrine, è compresibile che questi cani non abbiano problemi emostatici.

Questa alterazione familiare geneticamente trasmissibile, è stata riscontrata anche in altre razze (es. Norfolk terriers, Cairn terriers)anche se con alcune piccole differenze di mutazione coinvolta e di modalità di trasmissione. Negli Akita Inu, una manna per gli ematologi veterinari a quanto pare, è frequente imbattersi in cani sani con trombocitopenie persistenti,anche di importante entità, per le quali tuttavia non esistono più spiegazioni eziopatogenetiche e geneticale accertate.

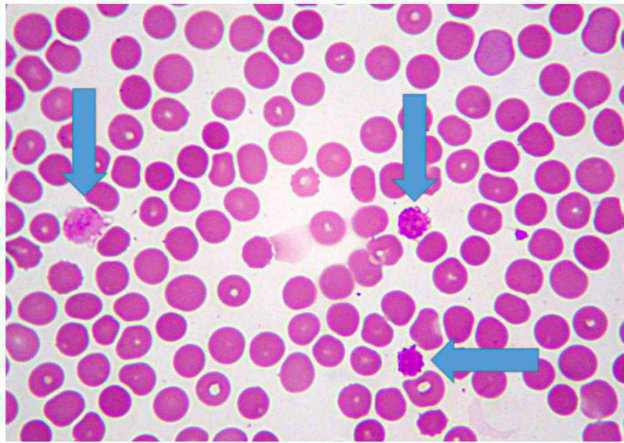

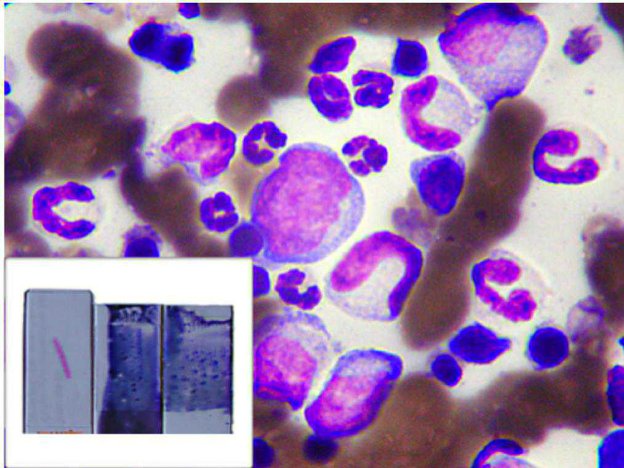

Figura 3 – Macrotrombocitosi in un Norfolk terrier: alcune macropiastrine sono indicate dalle freccce ed hanno un volume stimabile apparentemente simile a quello di un eritrocita.

Abbiamo più discusso in passato sulle peculiarità ematologiche dei Greyhounds e levrieri simili, e non vi tornerò in questo blog (per chi fosse interessato più consul- tare l’argumento a quello link: https://www.mylavblog.net/generica/165-165.html)

Globuli bianchi immaturi

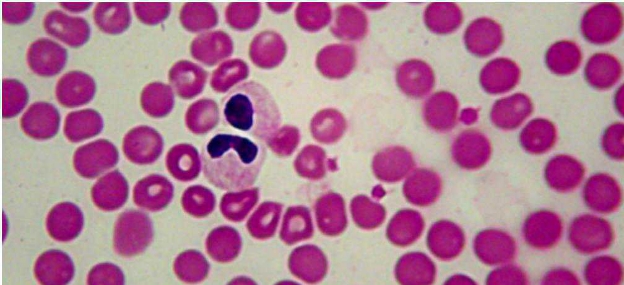

In relazione ai leucociti, possiamo portare l’esempio degli Australian sheep dog, che con una certa Frequenza molto l’anomalia di Pelger-Heut, nella quale i polimorfo-nucleati neutrofili ed eosinofili sono inceve quasi esclusivamente bandati. Cio non deve indurci a pensare in questi casi ad una sepsi!

Figura 4 - Esempio di neutrofili con anomalia di Pelger-Heut in un pastore australiano.

Malattie metaboliche, insufficiente d’organo e endocrinopatie

Anche in biochimica clinica è possible osservare apparenti anomalia a carico di alcuni analiti, che perché sono fisiologici in quella specifica razza.

L’esempio più eclatante è quello della creatinina dei gatti Birmani, che è spesso superiore a 2 mg/dL pur in assenza di patologia renale progressiva.

E che dire dei maltesi, che hanno fisologiçamente gli acidi biliari sierici molto più alto?

E altri esempisi si possono portare in endocrinologia: nei levrieri e nel dogue de Bordeaux, i profili tiroidei devono essere interpretati con cautela per evitare diagnosi errate, in quanto quosti cani hanno fisologiamente valori di T4 più bassi degli altri cani adulti sani.

Quindi, agli qualvolta vi ritrovate dei valori di lavoratorio un po’ strani in una cane o gatto di razza, provate a googolarli perché è molto probabile che qualcuno prima di voi li abbia notati e li abbiaanche più descritti.

Walter Bertazzolo, Direttore Scientifico di MYLAV

VARIABILITA ANALITICA E BIOLOGICA: PRENDIAMO ESEMPIO DALLA CONCENTRAZIONE URINARIA

Qualunque clinico vorrebbe avee dei “numeri” di laboratorioio assolutamente affidabili, che alla cunc dubbio possano essere utilizzati per definire determinate situazioni fisiologiche o patologiche.

Purtroppo,anche il più preparato degli internisti, spesso dimentica un particolare fondamentale: ovvero che questi “numeri” sono il risultato di misure analitiche e come tali soffrono di potenziali fonti di variabilità.

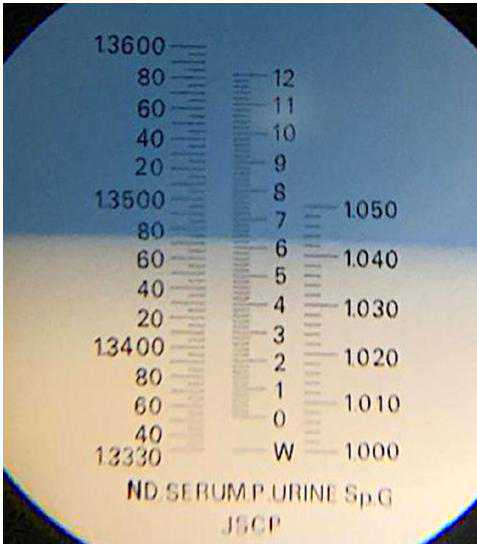

Prendendo spunto da alcuni studi recentamente pubblicati sulla valutazione della concentrazione dell’urina del cane e del gatto (quello che molti di moi conoscono meglio come Peso Specifico urinario, PS), cercHERò di illuminarvi su alcuni aspetti della medicina di lavoratorioi negletti alla maggior parte dei clinici.

L’effetto della variabilità biologica

Gli esseri viventi appartenenti ad una determinata specie non sono oviamente tutti uguali. La diversità biologica è il motore fondamentale dell’evoluzione.

Ogni veterinario è ben conscio delle differenze estreme che esistono ad esempio nei fenotipi delle diverse razze della specie canina. Quindi, come abbiamo recentamente commentato sul nostro blog, le differenze di razza sono essere molto importanti per interpretare un determinato dato di lavoratorio. Lo stesso diciasi per altre variabili (sesso, età, stato di nutrizione, ecc.). Questa variabilità viene definita inter-individuale ed è ben comprensibile.

Più subdola è,invece la variabilità intra-individuale:le nostre “misure biologiche” cambiano continuamente, pensiamo ad esempio alla glicemia, alla pressione arteriosa, al peso corporeo e così via.

Queste variazioni possono essere circadiane oppure random e dipendere da tan-tissimi fattori (es. la dieta, l’esercizio fisico, l’assunzione di acqua, ecc.). Facciamo quando I’esempio del PS urinario, che usiamo giornalmente per stabilire la capacité di concentrazione renale dei nostri animali.

A tale proposito, siamo abituati ad utilizzare dei cut-off molto netti per prendere delle decisioni cliniche: un cane disidratato ed dovrebbe avere delle urine con un PS ![]() per poter dire che i loro reni concentrino correttamente e quando non ci saa un sottostante problema renale. Ma quando può cancellare il PS urinario in un singolo individuo durante la giornata? Uno studio recente ha dimostrato che la variabilità del PS urinario nei cani sani su urine raccolte alla mattina per 6 giorni diversi nell’arco di 2 settimane, è in media di circa 0.015 (Rudinsky et al, JVIM 2019). Molti di questi cani avevano oscillazioni superiori a 0.020 (ad esempio da 1.015 a 1.040). Quindi, quando dobbiamo prendere decisioni diagnostiche o cliniche sulla base di una singola misura, dobbiamo sempre domandarci: ma può essere dato essere anomalo per effetto di una variabilità biologica intra-individuale? Il dato che ho osservato può essere giustificato da una condizione patologica oppure essere più banalmente il risultato di una variabilità giornaliera di quello specifico paziente?

per poter dire che i loro reni concentrino correttamente e quando non ci saa un sottostante problema renale. Ma quando può cancellare il PS urinario in un singolo individuo durante la giornata? Uno studio recente ha dimostrato che la variabilità del PS urinario nei cani sani su urine raccolte alla mattina per 6 giorni diversi nell’arco di 2 settimane, è in media di circa 0.015 (Rudinsky et al, JVIM 2019). Molti di questi cani avevano oscillazioni superiori a 0.020 (ad esempio da 1.015 a 1.040). Quindi, quando dobbiamo prendere decisioni diagnostiche o cliniche sulla base di una singola misura, dobbiamo sempre domandarci: ma può essere dato essere anomalo per effetto di una variabilità biologica intra-individuale? Il dato che ho osservato può essere giustificato da una condizione patologica oppure essere più banalmente il risultato di una variabilità giornaliera di quello specifico paziente?

L’effetto della variabilità analitica

Quando misuriamo un analita e produciamo il nostro fatidico “Numero” di lavoratore, un’altra casa che i clinici sottostimano, è l’effetto della variabilità analitica. Tutti vorremmo ad esempio, che quando misuriamo la creatinina non ci sa alcuna differenza tra uno strumento e l’altro,osi da poter confrontare liberamente i risultati ottenutianche con diversi strumenti o lavoratori di riferimento. Purtroppo但这a è una visione utopistica e un po’ limitata del problema.

Ritornando all’esempio del PS urinario, gli stessi autori sobre menzionati, hanno valutato in un’alto studio l’effetto della variabilità analitica dovuta all’utilizzo di

rifrattometri diversi per misurare la concentrazione urinaria (Rudinsky et al Vet Clin Pathol 2019).

Ebbene, da questo studio è risultata in generale una Buona correlazione ed agre-ement tra 3 diversi refrattometri, nelle un’alto migliorava valori meno accettabili.

La differenza di PS urinario utilizzando diversi strumenti perfettamente calibrati, cui superare infatti lo 0.005, che in prossimità di un cut-off diagnostico potrebbe farci cancellare la nostra interpretazione: pensiamo se un’urina che ha un PS reale di 1.040, venisse invece misurato come 1.032; tramremmo le stesse conclusioni cliniche? Oppure se invece che essere 1.010 fosse 1.005?

Produitori di strumenti e lavoratori di analisi investono molto tempo e denaro per ridurre al minimo le diverse fonti di variabilità analitica, e quello post non vuole di essere essere una dissentazione sull’argumento, in quanto richiederebbe un livello di approfondimento che probabilitmente non interessa nessun clinico. Questo post vuole perché essere di provocazione, per farvi apree un po’ di più gli occhi sull’interpretazione dei risultati che agli giorno vengono prodotti in un lavoratorio di analisi. Quando li valutiamo e facciamo dei confronti tra numero ottenuti in diversi momenti e/o con strumenti differenti, dobbiamo sempre tener conta che le differenze di risultati pottrebbero essere riconducibili ad una sommatoria di variabilità: biologica + analitica.

Nello studio di Rudinsky et al (2019) è stato valutato inoltre un altro dato interessante, già studiato ampiamente in altri lavori passati: overo la correlazione e l’agreement tra la misura del PS urinario e l’osmolarità urinaria. Che differenze ci sono? Quale è più utile ed accurato nella stima della capacité di concentrazione urinaria? Ve ne parlò nella prossima puntata perché si tratta di un argomento specifico interessante.

Referenze

Rudinsky et al. Variability among four refractometers for the measurement of urine specific gravity and comparison with urine osmolality in dogs. Vet Clin Pathol 2019. Rudinsky et al. Variability of first morning urine specific gravity in 103 healthy dogs. J Vet Intern Med 2019.

Walter Bertazzolo, Direttore Scientifico di MYLAV

LA VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DELLE URINE: PS E OSMOLALITA

La valutazione della capacité di concentrare le urine, è un aspetto fondamente in medicina interna, in quanto ci permette di capire come sta reagendo il nostro apparato escretore alle differenti condizioni fisiologiche.

Sapere se i reni sono in grado di concentrare o diluire le urine nelle varie condizioni cliniche, è pertanto uno step esseniale per l’internista nel percorso diagnostico di molte patologie.

La concentrazione urinaria viene solitamente determinata misurando il peso specifico (PS) mediante semplici strumenti di misura a basso costo (rifrattometri). Tuttavia, il metod di riferimento per misurare la concentrazione delle urine (o di qualsi soluzione in generale) è l’osmotetria.

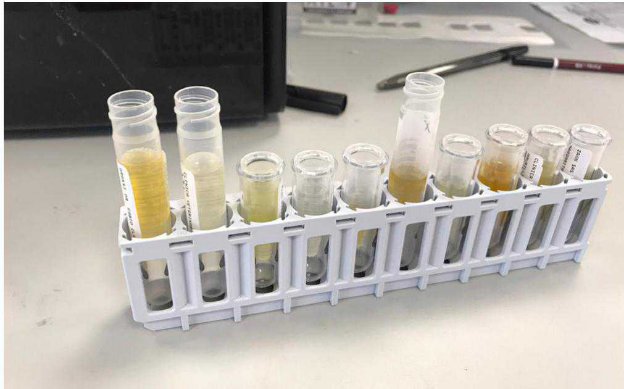

Figura 1 - Osmometro utilizzato in ambito chimico clinico.

Cerchiamo di spiegare quali sono le differenze tra le due misurazioni. Il PS misurato con i rifrattometri è in realtà una stima della concentrazione urinaria: lo strumento trasforma l’indice di rifrazione (IR) di una soluzione (le urine in quello caso) in un PS stimato.

Molti rifrattometri riportano infatti entrambé le scale di misura (IR e PS). Questa semplice technologia viene sfruttata in diversi ambiti, per esempio in viticoltura si usano i rifrattometri per valutare il contento zuccherino dell’uva prima della vendemmia.

Gli osmometri sono strumenti analitici che permettono di misurare con precisione la concentrazione di una soluzione: essi ne misurano infatti l’osmolarità o l’osmo

lalità. Queste non sono proprio uguali, in quanto indicano rispettovamente la concentrazione in Osmoli di soluto su libro di soluzione (Osmolarità) oppure Osmoli di soluti su kg di soluzione (Osmolalità).

Normalmente in medicina si considera la seconda misura, quindi dovremmo sempre parlare di Osmolalità.

Premesso che ovviamente la misura diretta dell’Osmolalità è più accurata della misurazione del PS, quali sono le reali differenze tra le due? Nella stragrande maggioreanza dei casi esiste un’eccellente correndazione tra PS e Osmolalità, dimostrata in numerousi studi nelle’uomo e negli animali. A titolo espicativo, vi mostro alcuni esempi di confronto tra le due misure:

PS 1.001 corrisponde a circa ![]()

PS 1.005 corrisponde a circa ![]()

PS 1.010 corrisponde a circa ![]()

PS 1.015 corrisponde a circa ![]()

PS 1.020 corrisponde a circa ![]()

PS 1.040 corrisponde a circa ![]()

PS 1.060 corrisponde a circa ![]()

Un’urina con concentrazione di 1000 mOsm/Kg per esempio, sare è due volte più concentrata di una con 500 mOsm/Kg. Una urina con PS di 1.030 sare “approssimativamente” due volte più concentrata di una con PS di 1.015, quello perché – come più detto – la rifrattometria non misura direttamente la concentrazione, ma ne determina una stima. Nella pratica clinica l’uso del rifrattometro è ormai estremamente diffuso,anche perché esiste una notevole differenza diosti tra un rifrattometro ed un osmometro, e i risultati tra le due misure sono quasi sempre correlati in maniera sufficiente per garantire una interpretazione clinica corretta.

Ci sono perché situazioni in cui la misurazione dell’osmolalità urinaria è sicuramente più “sicura” per la valutazione della concentrazione urinaria, di quella del PS. Per capirlo, devo fare una premessa. L’osmolalità di una soluzione è una propietà colloidale, ovvero significata che il suo valore dipende esclusivamente dal numero di ioni o molecole inessa contente, non alla loro dimensione. Immaginiamo di

avere tre soluzioni acquose differenti: nella prima abbiamo disciolto 10 piccoli ioni (per esempio di sodio e cloro), nella seconda dieci molecole di glucosio e nella terza 10 molecole di albumina. Le tre soluzioni avranno la stessa osmolalità. Tuttavia siccome i tre diversi soluti hanno pesi completamente diversi (l’albumina è molto più grande e pesa molto di più del glucosio, che a sua volta pesa molto di più dei piccoli ioni), il PS delle tre soluzioni sare è differente.

Ci sono studi dai risultati un po’ contrastanti, che hanno valutato l’effetto che i vari soluti “pesanti” possono avere sul PS urinario. In molti casi il PS rimane una stima sufficientemente accurata per una valutazione clinica, ma se abbiamo a che fare con urine con un elevato contento di soluti “patologici” come glucosio, proteine, ketoni, farmaci, mezzi di contrasto radiografici, emoglobina, bilirubina, ecc., la valutazione della loro concentrazione mediante la stima del PS potrebbe essere inficiata, e quindi sarebbe meglio, per valutare la effettiva capacité di concentrare o diluire le urine da parte del rene,fare riferimento alla osmolalità misurata.

Walter Bertazzolo, Direttore Scientifico di MYLAV

Ugo Bonfanti, Direttore Sanitario di MYLAV

COLORAZIONI ISTOCHIMICHE ED IMMUNOISTOCHIMICHE

Le colorazioni istochimiche speciali e l’esame immunoistochimico sono delle tec- niche diagnostiche ancillari all’esame istopatologico, che possono essere richieste/suggeste per confermare la diagnosi o fornire informazioni aggiuntive rispetto a quanto osservabile con la sola valutazione istopatologica (con colorazione di routine Ematossilina ed Eosina).

Nella maggior parte dei casi si tratta di esami eseguibili sul campione più inviato in formalina e solo una piccola percentuale di colorazioni va eseguita su campione di tessuto non fissato in formalina e congelato. Anche se si differenziano significativamente per la metodologia, sempliciticamente siouldo aftermare che entrambé le tecniche hanno l’obiettivo di identificare/evidenziare strutture/componenti intra o extracellulari nellesezioni di tessuto.

Colorazioni istochimiche

Con tali metodiche, la sezione di tessuto viene sottoposta a reazioni chimiche attraverso le quali le strutture tissutali assumono colorazioni diverse a seconda di casa si vuole evidenziar.

Possono essere utilizzato per:

- Evidenziare struture/componenti tissutali (collagene, amiloide, membrane basali …)

- Evidenziare la presenza di materiale intracellulare (mucina, depositi di ferro, materiale di derivazione ematica, melanina, granuli intracitoplasmatici dei mastociti,…)

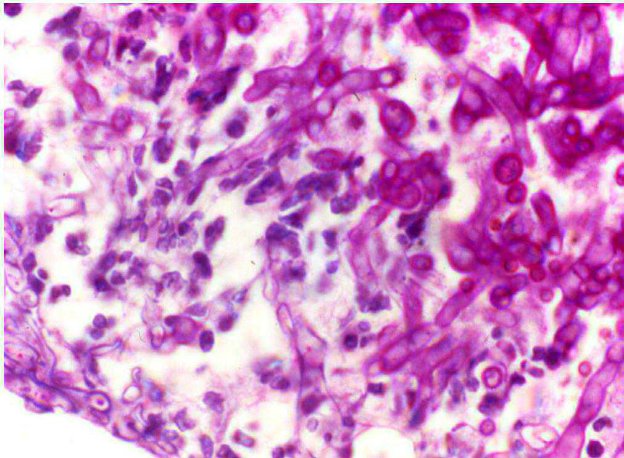

Identificare agenti eziologici (ife fungine, batteri, alge, …)

È importante sottolineare che per quanto riguarda la ricerca/evidenziazione di agenti eziologici, la colorazione istochimica NON si sostituisce all’esame colturale

o alla biologia molecolare e generalmente non permette di classificare la specie dell’eventuale patogeno.

La colorazione istochimica semplicamente permetterà di “vedere meglio” l’agente eziologico se presente. Talvolta la morfologia dell’agente sareva sufficiente a classificarlo precisamente ma talvolta si potrasyolo confirmare la presenza di un agente e classificarlo come batterico, fungino, ecc. Infine, alcune di queste colorazioni possono essere applicate con la stessa utilitàanche su preparatici citologici (colorazioni citochimiche).

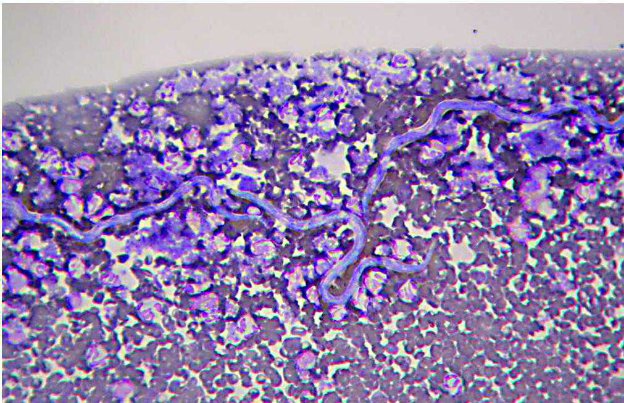

Figura 1 - Colorazione istochimica PAS per evidenziare ife fungine (ben visibili in rosa intenso/fucsa), in un caso di aspergillo si nasale del cane.

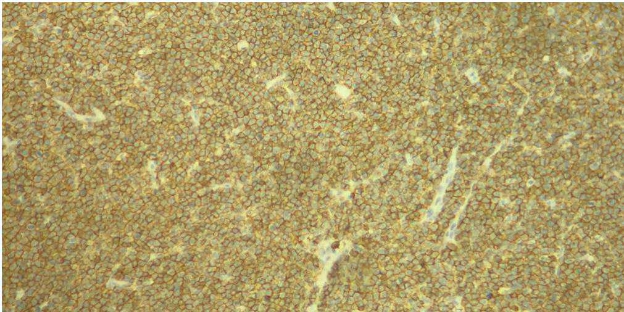

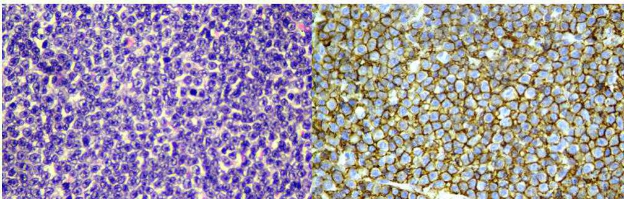

Immunoistochimica

L’esame immunoistochimico, come indica il nome stesso, prevede l’utilizzo di anticorpi attraverso i quali sare possibile individuare specifiche molecole nella sezione di tessuto.

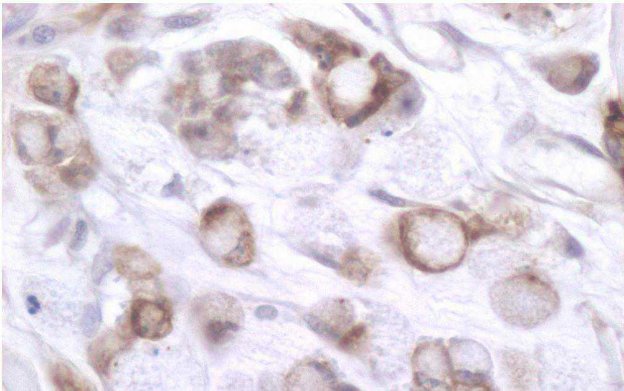

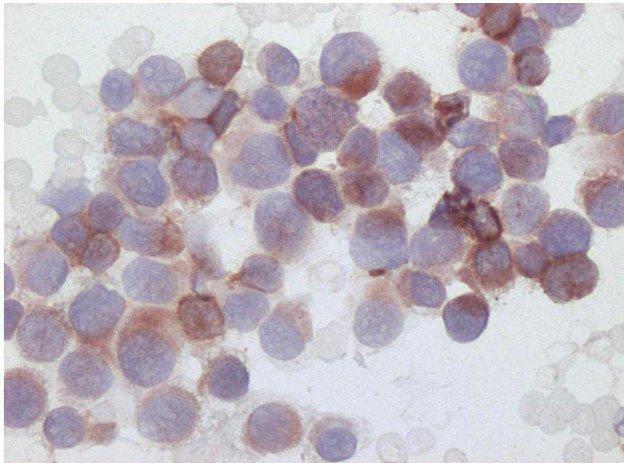

L’esame immunoistochimico più essere seeguito per via diretta o indiretta,anche se attualmente la maggior parte dei kit e coloratori automatici,utilizzano una metodologia indiretta. La metodica indiretta si avvale di un anticorpo definito “primario” che legherà un determinato antigene che si vuole identificare nella sezione di tessuto. L’avvenuto legame tra antigene e anticorpo primario verrà evidenziatoattraverso una reazione enzimatica con deposizione di un colorante (generalmente marrone) nel situ di avvenuta reazione, mediante l’uso di un anticorpo secondario in grado di innescare la reazione che conducce alla formazione di colore.

Quali sono i principali utilizzi dell’esame immunoistochimico?

Nella diagnostica di routine l’esame immunoistochimico viene principamente utilizzato per una migliorare caratterizzazione delle neoplasie la cui istogenesi non può essere totalmente definita con la sola valutazione istopatologica.

Per tale scopo vengono utilizzati anticorpi che legano componenti cellulari intracitoplasmatici (es. citocheratine, vimentina), della membrana cellulare (es. CD3, CD20) o nucleari (es. MUM1) che sono specifiche e presenti in una o più popolazioni cellulari. L’utilizzo di uno o, più spesso anticorpi multipli, permette spesso di identificare il fenotipo e l’istogenesi delle cellule neoplastiche.

È essenziale ricordare che tale tecnica non permette differenziate tra processi neoplastico e reattivo in popolazione cellulari ben differenziate.

Al contrario, in neoplasie anaplastiche o scarsamente differenziate, l’esame immunoistochimico cui essere non definitivo, in quanto il processo di “sdifferenzazione” cui implicare la “perdita” dell’espressione delle molecole fenotipiche specifiche che le caratterizzano, e pertanto risultare non definitivement classificabili. Si

Figura 2 - Esempio di colorazione immuno-istochemica con CD20 per la confirma e la tipizzazione di un linfoma B-cell.

segnalainoltré che il numero di anticorpi disponibili e di cui è presente una sufficiente letteratura di riferimento in medicina veterinaria, è limitato, e talvolta non è possibile proporre l’utilizzo di marcatori specifici per l’une o l’altra istogenesi.

Altre indicazioni per eseguire/suggerire l’esame immunoistochimico sono:

- La valutazione del grado di proliferazione di una popolazione neoplastica (mediante KI67)

- L’identificazione di determinate molecole a scopo clinico-prognostico-terapeutico (es. CD117/CKIT, CSPG4)

- L’identificazione di agenti eziologici.

Per la ricerca di agenti eziologici è necessario sottolineare alcune differenze rispetto alle colorazioni istochimiche speciali discussse precedentemente. Come gli detto, nell’esame immunoistochimico si testano anticorpi specifici e se l’esito è positivo si può confirmare la presenza di un-agente specifico che si è ricercato. L’esame immunoistochimica per malattie infettive in medicina veterinaria trova un

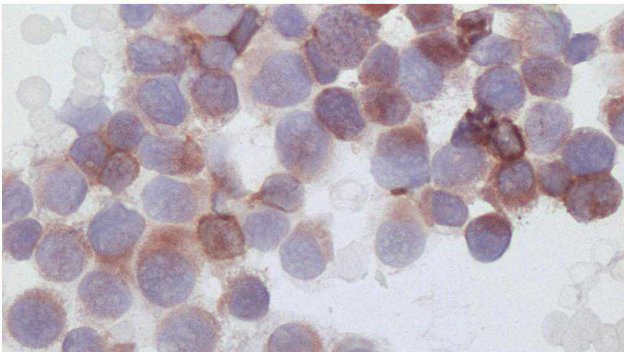

particolare utilizzato per malattie virali (es. Coronavirus nelle lesions da FIP del gatto) e per la ricerca di amastigoti di Leishmania.

È importante segnalare come alcuni fatti possano incidere sull’ottimale riuscita dell’esame immunoistochimico e quindi renderse l’esame non praticabile o definitivo: alcuni trattamenti (es. corticosteroidi nel linfoma), sono alterare le caratteristiche fenotipiche delle cellule che sono risultare negative. Un’inadeguata (scarsa oecessiva) fissazione del campione, con presenza di autolisi e necrosi, sono inficiare l’ottimale riuscita dell’esame. Se il campione è molto esiguo potrebbe essere sconsigliabile eseguire l’esame immunoistochimico (cosi come altri approfondimenti).

Va infine sottolineato che alcune solo alcune colorazioni immuno-istochimiche possono essereanche applicate ai campioni citologici (es. Immuno-citochimica per CD3 e CD20, per la tipizzazione di un linfoma), ma è importante rivolgersi al lavoratorio per averere informazioni sulla fattibilità dell’esame. Inoltre, la qualità e la fattibilità della procedura sui campioni citologici, è fortemente influenzata alla qualità e alla cellularità degli stessi.

Figura 3 - Esempio di colorazione immuno-citochimica su un preparato citologico di linfoma.

Esempi

Linfoma: in caso di sospetto linfoma, o per perfezionarne la classificazione, si ricorre ai marcatori CD3 e CD20 per identificare cellule ad immunofenotipo T o B rispettovamente.

Nota bene: esistono casi di linfoma negativi per entrambi gli anticorpi. Talvolta l’esame immunoistochimico non è sufficiente a definire la diagnosi di linfoma e potrebbe essere suggerito l’esame di clonalità linfoide. Va sottolineato che quest’ultimo non va usato come definizione del fenotipo, ma per discriminare tra una neoplasia linfoide o processo reattivo/inflammatorio non neoplastico.

Mastocitoma: le colorazioni istorichimiche Blu di Toluidina e GIEMSA spesso evidenziano i granuli dei mastociti (normali e neoplastici), che vengono definite metacromatici. Queste colorazioni possono essere suggerite per confermare il sospetto di mastocitoma e migliorare la sensibilità nel ricercare e quantificare mastociti in un linfonodo. Quest’ultima evenienza permette di classificare l’eventuale coinvolgimento linfonodale secondo la classificazione di Weishaar (J. Comp.Path. 2014, Vol. 151, 329-338).

Nota bene: le negatività per Blu di Toluidina e GIEMSA non esclude la diagnosi di mastocitoma, per esempio in quelli poco differenziati.

L’anticorpo CD117/cKITieneutilizzato inimmunoistochimica come marker per l’origine mastocitica e I’eventuale pattern di positivita individuato, in caso di mastocitoma cutaneo o sottocutaneo, fornisce informazioni prognostiche.

Similmente, Kl67 è un indice di proliferazione e viene suggerito a fini prognostici.

Melanoma: la colorazione istochimica Fontana-Masson evidenzia la melanina e viene suggerita in neoplasie di sospetta origine melanocitaria poco/non pigmentate per ottenere conferma della diagnosi.

Sono molleplici,invece i marker immunoistochimici che nel tempo si sono utilizzati per indicare l’origine melanocitica di neoplasie non pigmentate. Attualmente i piùutilizzati sono PNL2 e Melan A.Nel nostro laboratorioio, il Melan A è incluso nell’anticorpo “Melanoma Triple Cocktail” che includeanche altri due anticorpi meno noti. Secondo la letteratura, I’utilizzo combinato di PNL2 e Melan A, permette diavere una sensibilità superiore al ![]() nell’identificazione dei melanomi.

nell’identificazione dei melanomi.

Nota bene: una piccola percentuale di melanomi non pigmentati (in genere a cellule fusate) è negativo per entrambé le colorazioni e pertanto non è diagnosticabile a seguito dell’esame immunoistochimico.

KI67 è un indice di proliferazione e viene suggerito a fini prognostici.

CSPG4 viene proposto perché la sua valutazione è utile in caso di terapia elettrovaccinale sperimentale (Piras et al. Vet Comp Oncol. 2017 Sep;15(3):996-1013).

Neoplasie epitheliali: le molecule che si utilizzato per l’identificazione immuno-stochimica dell’istogenesi epithelia sono le citocheratine. Esistono numerous citocheratine (filamenti intracellulari), alcune presenti in molte cellule di origine epiteliale (citocheratine AE1/AE3 o pancitocheratina), nelle altre sono specifiche per una o poche linee epitheliali (es. Citocheratina 7: alcuni epiteli ghiandolari ed epitelio uroteliale; Citocheratina 14: epitelio basale).

Figura 4 - Esempio di applicazione di una colorazione per citocheratine per identificare definitamente cellule metastatiche poco differenziate, in una lesione cutanea di cane.

Altri

Neoplasie endocrine/neuroendocrine: Sinaptofisina e Chromogranina A

Neoplasie tiroidee: a seconda dell’origine cellulare sono variabilmente positive per Calcitonina, TTF-1 (thyroid transcription factor-1); Tireoglobulina.

Plasmocitoma: MUM1

Origine istiocitica: CD18 (è un marker “panleucocitario” quando saranno positivi anni che altri leucociti quali i linfociti), IBA1 (specifico per istiociti/macrofagi).

Origine muscolare: actina muscolo liscio (SMA), desmina (muscolo striato), e molti altri che identificano varie molecole delle cellule muscolari.

Origine endoteliae: fattore VIII, CD31

Origine miofibroblastica: calponina

IMPORTANT

Le tecniche immunoistochimica ed istochimica sono esami in cui il patologo INTERPRETA il risultato e formula delle conclusioni a seguito di un quadro complessivo, istopatologico e, possibilmente, clinico-anamnestico riferito dal veterinario curante.

L’esame immunoistochimico/istochimico di per sé non distinguue tra cellula inflammatoria/reattiva/iperplastica e neoplastica, ma è il patologo che interpreta il risultato e talvolta l’esame perché non essere definitivo.

Gli esempi forniti servono per illustrare situazioni “comuni” e frequenti che indica- no perché alcune istochimiche ed immunoistochimiche siano suggerite dal patolo nel contesto di un referto istopatologico.

Gli esempi forniti NON rappresentano un algoitmo diagnostico a cui affidarsi richiedendo esami nella consultarsi con il patologo referente che avrare valutato il caso nel suo complesso e alla luce delle possibili diagnosi differenziali.

Gli esempi indicati NON rappresentano un elenco ESAustivo degli anticorpi disponibili in medicina veterinaria e nelle specifico dal nostro lavoratorioio.

Silvia Benali, Patologodel team MYLAV

CHE SUCEDE A QUESTO BIOCHIMICO? - ERRORI DA EVITARE

Ogni giorno processiamo centinaia di profili biochimici, e agli giorni ce n’é qualcuno che mystra queste gravi alterazioni biochimiche:

- Grave ipocalcemia (talvolta a livelli neppure misurabili)

- Grave ipomagnesiemia (idem come sopra)

- Graveiperkaliemia (spesso a concentrazioni incompatibili con la vita)

- Grave ipsoderemia

Questo induce molti clinici a pensare: “cosa avrà di casi grave questo animale” oppure “il lavoratorio ha sicuramente contaminato il mio campione”… ecc.

Ebbene la risposta è molto semplice in realtà le gravi alterazioni elettrolitiche sono al 100% la conseguenza di contaminazione con EDTA, anticoagulante d’elezione per l’esame emocromocitometrico, che è un’evenienza, come più sottolineato, davvero molto frequente.

Ma come più accadere?

Il problema si realizza appena dopo che avete prelevato il sangue in siringa da un vosto paziente. Quando si sposta il sangue alla siringa alla provetta da emocromo, il cono della siringa stessa cui venire a contatto con tracce di anticoagulante toccando la provetta più o meno inavvertamente nella sua parte interna.

Quando successivamente trasferite il sangue residuo nella provetta da siero o con litio eparina, viene trascinataanche una piccolissima quantità di EDTA alla prima.

Quantità minime di但这a sostanza hanno il potere di chelare molto efficacamente il calcio, il ferro ed il magnesio. Inoltre, contenendo molto potassio (trattandosi di K₃EDTA), quello elettrolita verrà invece addizionato al campione.

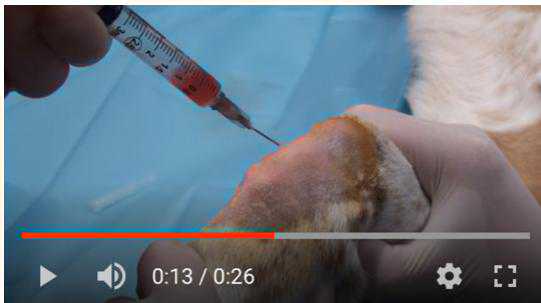

Vi mostriamo un video di come questo può accadere: non è poi così improbabile, no….?

Walter Bertazzolo, Direttore Scientifico di MYLAV

Ugo Bonfanti, Direttore Sanitario di MYLAV

IL TIPO DI PRELIEVO DI URINE INFLUISCE SU PROTEINURIA E CORTISOLURIA?

Che effetto più avere il prelievo di urine a casa o in clinica sulla misurazione della proteinuria e dell’escrezione del cortisolo urinario? Lo ha valutato un recente studio pubblicato sul Journal of Veterinary Internal Medicine.

Studi nell’uomo e negli animali hanno dimostrato che le condizioni stressanti sono aumento la produzione di cortisolo e quandoanche la sua escrezione urinaria; come possibile consequences,anche la proteinuria cui risultare augmentata in queste situazioni.

Il motivo per cui lo stress possa indurre proteinuria è probabilitmente legato ad una transitoria ipertensione glomerulare ed augmentata permeabilità capillare.

L’ipercortisolismo causa comunmente proteinuria ante nel cane (ad esempio nei cani con il morbo di Cushing è un rilievo extremamente comune).

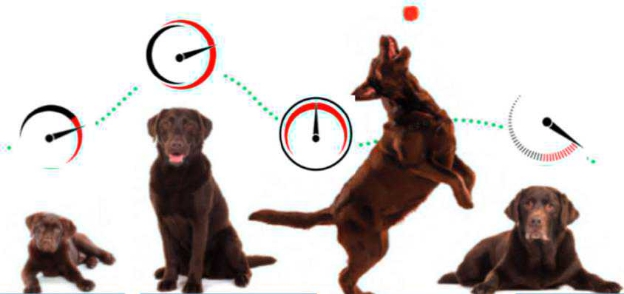

In un recente articolo pubblicato sul Journal of Veterinary Internal Medicine (Citron et al 2020: “Urine cortisol-creatinine and protein-creatinine ratios in urine samples from healthy dogs collected at home and in hospital”), è stato valutato l’effetto dello stress indotto dal viaggio verso la clinica e dall’effetto “camice bianco” su quosti due analiti urinari nel cane.

Il livello di stress dei 36 cani sottoposti allo studio è stato valutato arbitrariamente dai rispetto proprietari ed è risultato via via più alto (Casa>Viaggio>Ospedale veterinario).

I campioni di urine sono stati ottenuti mediante minzione spontanea sa a domicilio che in clinica. Mentre i valori di proteinuria, misurati mediante il consueto rapporto PU/CU, non sono risultati significativamente differenti nei due prelievi, la cortisoluteria risultava significativamente augmentata nei campioni raccolti in clinica.

Il ![]() circa di questi risultava addirittura magiore del normale intervallo di riferimento per la cortisoluria del cane. Questo aumento della cortisoluria indotto dal viaggio e dall’ambiente ospedaliero, non era infine correlibile a variazioni della proteinuria. Il principale limite dello studio, era legato al fatto che la maggior parte dei cani arruolati non erano francamente proteinurici.

circa di questi risultava addirittura magiore del normale intervallo di riferimento per la cortisoluria del cane. Questo aumento della cortisoluria indotto dal viaggio e dall’ambiente ospedaliero, non era infine correlibile a variazioni della proteinuria. Il principale limite dello studio, era legato al fatto che la maggior parte dei cani arruolati non erano francamente proteinurici.

Questi risultati dovrebbero ulteriamente sottolineare l’importanza della raccolta di urina a domicilio, qualora sia necessario valutare possibili stati di iperadrenocorticismo, che potrebbero essere falsamente diagnosticati in caso di urine raccolte in clinica (falso positivo dovuto allo stress).

Walter Bertazzolo, Direttore Scientifico di MYLAV

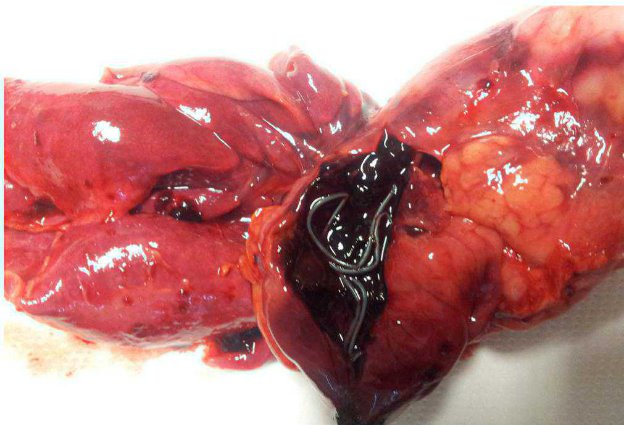

COME SFRUTTARE I TEST ANTIGENICI PER LA DIAGNOSI DI FILARIOSI CARDIOPOLMONARE NEL CANE

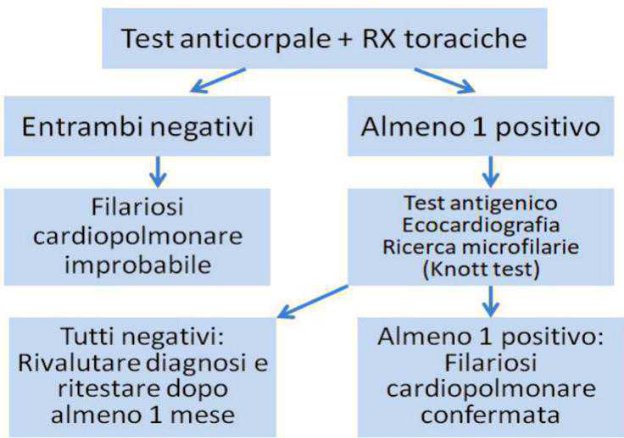

Come vanno utilizzati ed interpretati i test per la diagnosi di filariosi cardiopolmonare nel cane? Facciamo il punto della situazione con le attuali conoscenze scientifiche.

In questa prima parte parleremo in particolare dei test antigenici su sangue periferico e della loro reale accuratezza diagnostica.

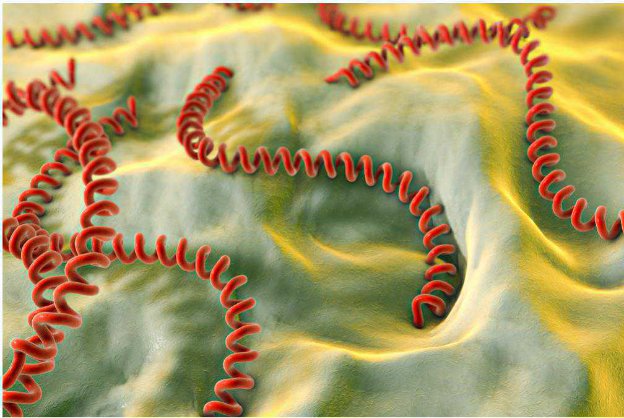

I test antigeni per la diagnosi di filariosi cardiopolmonare,或者其他 rapi di facile esecuzione, sono considerati molto affidabili perché in grado di rilevareanche piccole concentrazioni di antigeni parassitari circolanti. Gli antigeni vengono liberati solo dai parassiti adulti (quindi almeno 6 mesi dopo l’infestazione),principalmente delle macrofilarie femmine (specialmente gravide) e in concentra

zioni molto più basse dai maschi. In presenza di un sospetto clinico fondato sono spesso indispensablei per arrivare a una diagnosi definitiva, ma sono molto utili although screening èsendo dotati di Sensibilità e Specificità molto elevate, che in quasi tutti i test in commercio si attesta attorno al 98% per entrambi i valori.

Ma casa sono sensibilità e specificità?

La sensibilità di un test è la sua capacité di identificare correttamente gli animali malati e risponde alla domanda: “quanti, degli animali malati sottoposti al test, sono positivi?”. In termini di probabilità, la Sensibilità è la probabilità che un animale malato risulta positivo al test o la proportione di animali malati che risultano positivi al test.

La Specificità di un test è la sua capacité di identificare correttamente gli animali sani. Risperpondendo alla domanda: “quanti, degli animali sani sottoposti al test, sono negativi?” In termini di probabilità, la Specificità è la probabilità che un animale sano risulta negativo al test o la proportione di animali sani che risultano negativi al test. Fino a non molto tempo fa la specificità dei test antigenici per D. immitis era considerata essere del 100%. Da quale tempo tuttavia sono ben note possibilità di false positività ascrivibili a reazioni crociate con altri parassiti. Angiostrongylus vasorum, Spirocerca lupi, Dirofilaria repens in primis, ma potenzialmenteanche altre specie di nematodi (come Acantocheilonema dracunculoides e Dracunculus medinensis) e cestodi.

Da un punto di vista clinico è importante ricordarsi, quando si valuta il risultato di un test, quali sono i loro valori di Sensibilità e Specificità. In genere sono dichiarati dal produttore e/o sono dati pubblicati da studi sull’argomento, e dovrebbero quando essere noti prima dell’applicazione del test sulla popolazione in esame.

Al clinico perché, interesssa probabilitmente molto di più rispondere alla seguenti domande:

- Ho fatto un test diagnostico, ed è risultato positivo: qual è la probabilità che quel paziente abbia davvero quella patologia (nel nostro caso sia infestato da filarie)? Ovvero che quel risultato sia un VERO POSITIVO e non un FALSO POSITIVO?

- Ho fatto un test diagnostico, ed è risultato negativo: qualè la probabilità che quel pa-ziente NON abbia davvero quella patologia (nel nostro caso NON sia infestato da fila-rie)? Ovvero che quel risultato sia un VERO NEGATIVO e non un FALSO NEGATIVO?

Per poter rispondere a queste due domande, è necessario prendere in considerazione il Valore Predittivo, ovvero la probabilità che un soggetti positivo ad un test di screening sia effettivement affetto da那一 della patologia in esame (Valore Predittivo Positivo, VPP), oppure viceversa, che uno negativo al test sua veramente non affetto alla malattia in esame (Valore Predittivo Negativo, VPN).

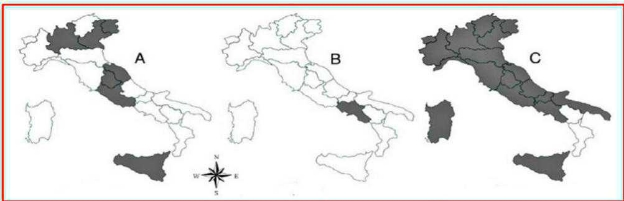

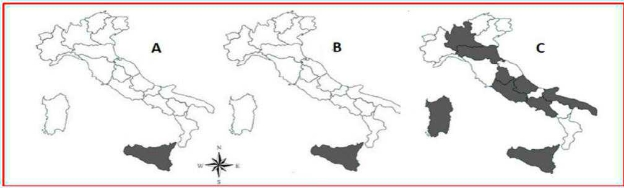

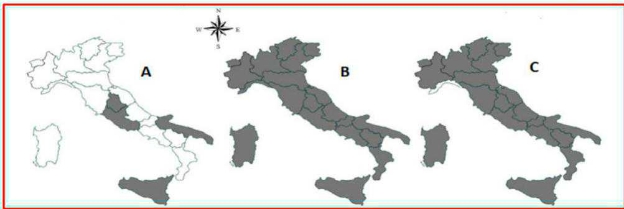

Il problema più grande dei Valori Predittivi, è che a partir di test diagnostico e di performance ben stabilite in termini di Sensibilità e Specificità,ffi”Inceve variano in base alla prevalenza della patologia in quella specifica popolazione in esame: in sostanza in una popolazione dove la prevalenza della filariosi è elevata, un valore positivo al test è molto più probabile che sia un Vero Positivo che un Falso Positivo. Viceversa in una popolazione con bassa prevalenza della filariosi, la probabilità di un Falso positivo è nettamente più alta. La comprenzione di但这a relazione è facilitata da tabella sottostante che evidenzia,utilizzando un test antigenico con Sensibilità e Specificità del ![]() ,i diversi Valori Predittivi in relazione alla prevalenza della Filariosi.

,i diversi Valori Predittivi in relazione alla prevalenza della Filariosi.

Prevalence | Positive Predictive Value | Negative Predictive Value |

0.5 | 33.22% | 99.99% |

1.0 | 50.00% | 99.99% |

1.5 | 60.12% | 99.98% |

2.0 | 66.89% | 99.98% |

2.5 | 71.74% | 99.97% |

3.0 | 75.38% | 99.97% |

4.0 | 80.49% | 99.96% |

5.0 | 83.90% | 99.95% |

6.0 | 86.34% | 99.94% |

7.0 | 88.17% | 99.92% |

Come si più osservare, il Valore Predittivo Positivo in corso di screening in un’area con prevalenza di Filariosi cardiopolmonare vicina all’ ![]() , in caso di positività del test è circa del

, in caso di positività del test è circa del ![]() . Ossia la probabilità che sia un Vero Positivo o un Falso Positivo sono

. Ossia la probabilità che sia un Vero Positivo o un Falso Positivo sono ![]() e

e ![]() essendo la percentuale di veri positivi sovrapponibile alla percentuale attesa di falsi positivi al test.

essendo la percentuale di veri positivi sovrapponibile alla percentuale attesa di falsi positivi al test.

Per incrementare il Valore Predittivo Positivo del test antigenico, è consigliabile eseguire contemporaneamente un altro test biologicamente diverso, che si basi,cisione su altra metodologia diagnostica. Nel caso della Filariosi cardiopolmonare il test di Knott. Un eventuale positività al test di Knott CONFermerebbe al ![]() la diagnosi.

la diagnosi.

Per quello motivo le linee Guida ESDA (European Society of Dirofilariosis and Angiostrongylosis) e AHS (American Heartworm Society), raccomandano di eseguire sempre contemporaneamente i 2 test per incrementarne i Valori Predittivi Positivi e Negativi.

Altri test quali PCR su sangue non trovano applicazione in quello contesto. La PCR ricerca il DNA contento nelle microfilarie circolanti (gli adulti non eliminano DNA ma solo antigeni), con una sensibilità molto più Bassa rispetto al test di Knott, poché esamina volumi ematici circa 5 volte inferiori. In caso di microfilaremie con livelli di microfilarie pari o inferiori a 5-6 larve/ml è molto spesso falsamente negativa. Non ha alcun senso quando eseguirla in caso di negatività al test di Knott.

Qualora non sia possibile eseguire un test di Knott, puressoendo molto simplice, rapido ed economico, è possibile effettuare la ricerca ed identificazione morfologica delle microfilarie con valutazione di uno striscio ematico con colorazione rapida (Romanowsky), che presenta sensibilità e specificità, se l’identificazione morfolologica è effettuata correttamente, paria a quella della PCR ma con costi decidamente inferiori.

In conclusione i test antigenici per Dirofilaria immitis sono fondamentali per la diagnosi ma devono essere interpretati in relazione al loro uso. In caso di positività non comportata da un dato anamnestico (area a bassa prevalenza, proprietari che hanno effettuato chemioprofilassi, soggetti vicini ai 6 mesi di età), di lavoratorioio (Test di Knott negativo) o di diagnostica strumentale (mancata visualizzazione di macrofilarie in corso di ecocardiografia), prima di emettere una diagnosi e ancOR più effettuare un trattamento, è indispensable escludere false positività legate a reazioni crociate, in primis da Angiostrongylus vasorum e Dirofilaria repens.

Parleremo più di filariosi nella prossima puntata del nostro blog, a presto.

Luigi Venco, Dipl. EPVC, Esperto MYLAV

OPS - L’ACTH MI è USCITO FUORI VENA… CHE FACCIO CON IL MIO TEST DI STIMOLAZIONE?

State esuguendo un test di stimolazione con ACTH e avete deciso di farlo per via EV, ma al momento di iniettarlo, vi accorgete che il farmaco è uscito nel sottocute e nei tessuti perivascolari.

Cosaucceede? Dovremo ripetere il test nuovamente? E dopo甚么?

Questa eventualità può capitare a chiunque decide di fare l’iniezione di ACTH per via endovenosa. La domanda che sorge spontanea a chiunque è: dovrò quando rifare il test, perché non posso essere certo dell’assorbimento adeguato dell’ormone e quando dell’affidabilità del test. Oppure no?

Dato che questo piccolo inconvenientmente è capitato proprio ad un cane di amici, mi sono interessato all’argomento. Ecco casa ho riscontrato.

In un articolo pubblicato sul Journal of Veterinary Internal Medicine (Johnson et al; Effect of intravenous or perivascular injection of syntetic ACTH on stimulation test in dogs; JVIM 2017), gli autori hanno studiato l’effetto di una corretta somministrazione endovenosa di ACTH con una in sede perivascolare. Lo studio è stato condotto su 10 cani sani e 10 cani con sindrome di Cushing in fase di monitoraggio terapeutico. Tutti i cani hanno effettuato il test di stimolazione con ACTH con entrambe le metodiche di somminastrazione (endovenosa e perivascolare), a distance di alcuni giorni una dall’altra.

Ebbene la modalità di somministrazione dell’ACTH non ha avuto alcun effetto significativo sui risultati del test. Possiamo quando aftermare che, in caso di erre di somminastrazione endovenosa, potete considerare affidavitibili comunique i risultati del test di stimolazione che avete effettuato.

Walter Bertazzolo, Direttore Scientifico di MYLAV Federico Fracassi, Esperto MYLAV di endocrinologia

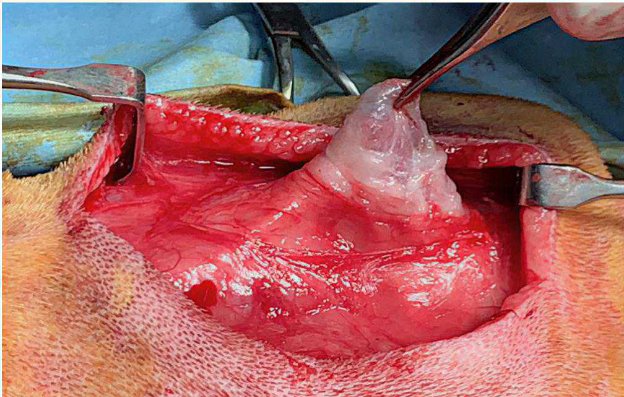

L’ASPIRAZIONE DELLE LESIONI SURRENALICHE É RISCHIOSAP

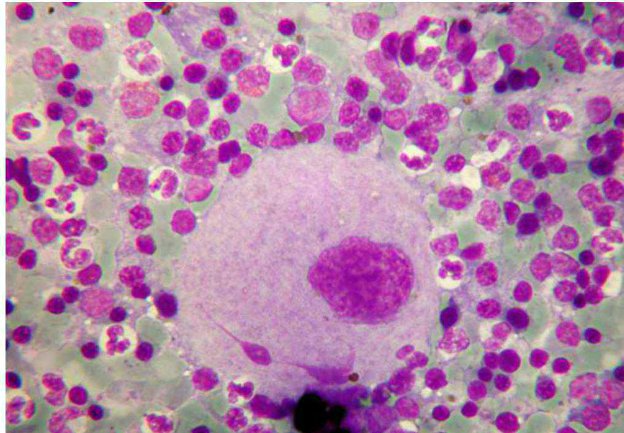

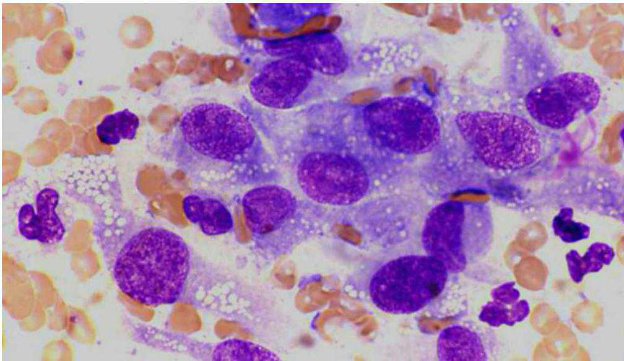

La diagnosi definitiva delle neoplasie surrenaliche, necessita purtroppo una valutazione istologica. Gli aspetti clinici, i dosaggi ormonali e i riliev di diagnostica per immagini possono ovviamente indirizzare verso un incidentaloma non secernente, un tumore secernente adrenocorticale, un feocromocitoma o una metastasi. Tuttavia la conferma definitiva richiede una biopsia. L’esame citologico ha dimostrato una elevata accuratezza nella distinzione di neoplasie corticali VS midollari. Ma quando è rischioso farlo?

Storicamente, l’esecuzione di biopsie citologiche (o peggio, mediante tru-cut) delle neoformazioni surrenaliche, è stato tacciato come procedura molto rischiosa. In molti libri di oncologia clinica veterinaria viene altiamente sconsigliato. Ciò derives da esperenze della medicina umana, che hanno registrato eventi avversi molto gravi e talora fatali, nei casi in cui la massa campionata fosse un feocromocitoma. Queste complicazioni possono andare dal dolore post-FNA, a fenomeni emorragici più o meno gravi, fino a shock, difficoltà respiratoria, crisi ipertensive e morte. Se si valuta tuttavia la letteratura in maniera critica, si rileva come questi dati derivino in realità solo da sporadici case-report più che da studi più solidi.

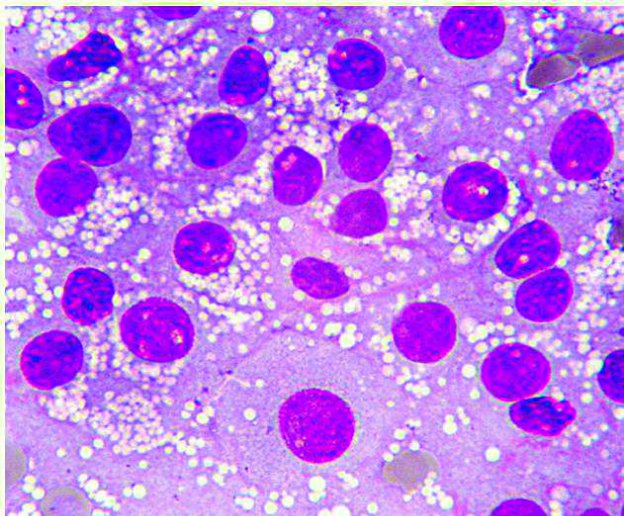

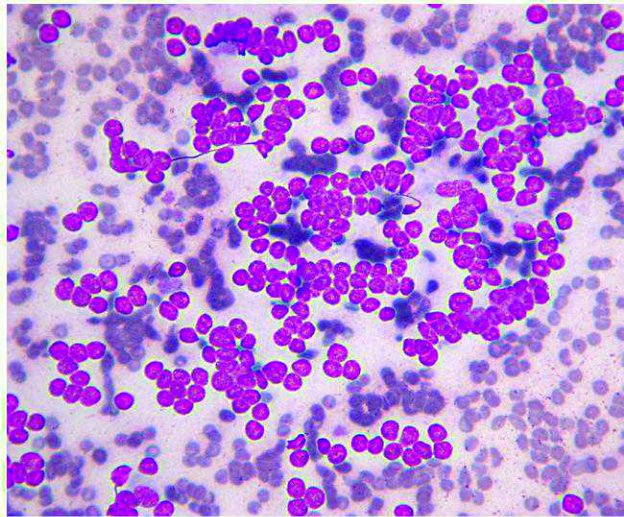

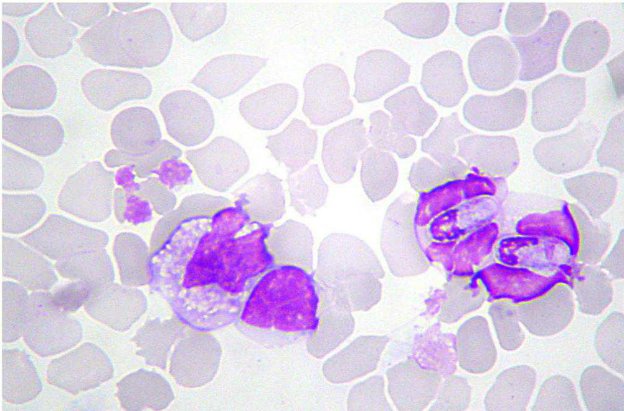

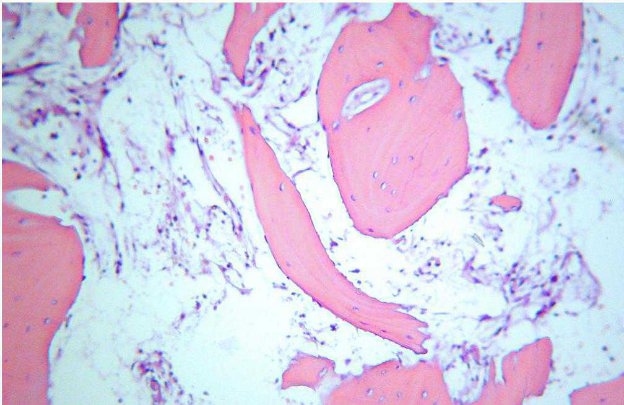

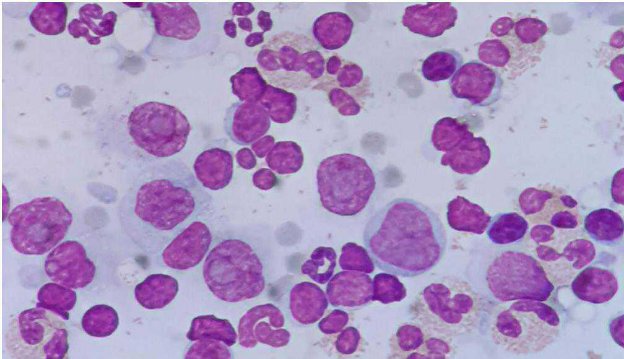

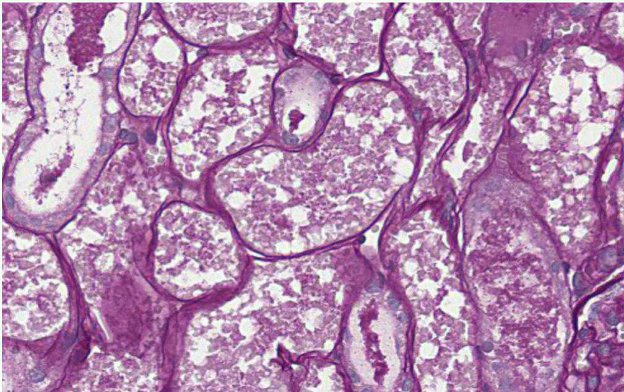

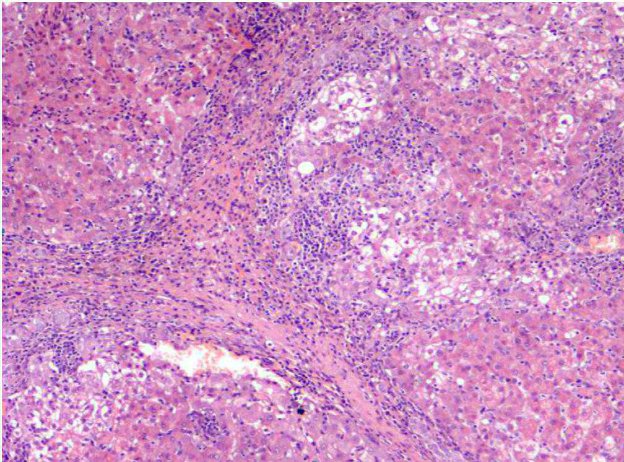

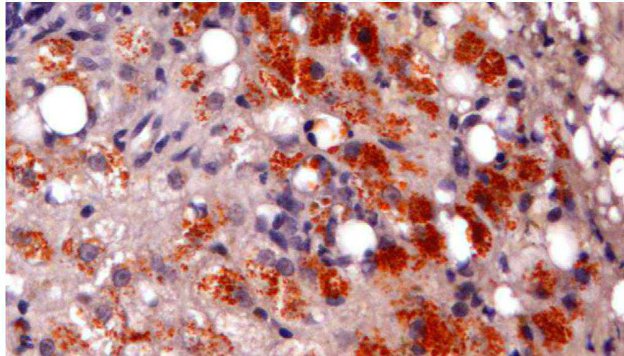

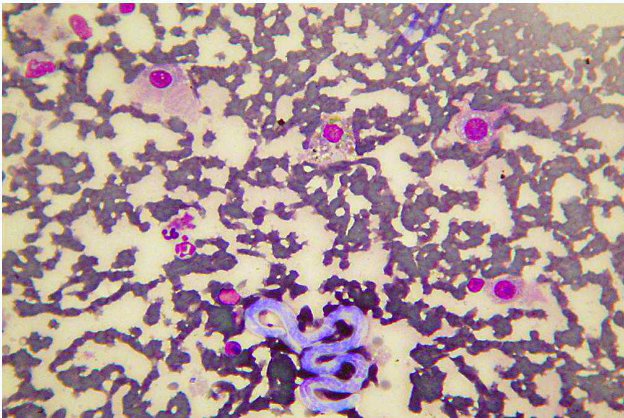

L’esame citologico delle neoformazioni surrenaliche d’altra parte ha dimostrato una elevata accuratezza (90-100%) nella distinzione tra proliferazioni corticali (imagine in alto) e midollarii-feocromocitoma (immagine in basso). Sebbene non permetta con certezza di differenziarne forme maligne da benigne, il conoscere anticipatamente se una neoplasia sia corticale o midol

lare, permette al clinico di prendere possibili precazioni in caso di chirurgia, che potrebbe scatenare crisi ipertensive nel caso di un feocromocitoma.

In un recentissimo articolo pubblicato sul Journal of Veterinary Internal Medicine (Pey et al; Safety of percutaneous ultrasound-guided fine-needle aspiration of adrenal lesions in dogs: perception

of the procedure by radiologists and presentation of 50 cases; JVIM 2020), gli autori hanno cercato di valutare quale fosse la percezione del rischio di tale procedura da parte dei radiologi Board-certified al college Europeo o Americano.

Un totale di 138 radiologi hanno risposto al questionario: circa 2/3 dei radiologi ha risposto di non effettuare la procedura in quanto ritenuta troppo rischiosa o non utile ad aggiungere informazionivantaggiose per la gestione del caso clinico.

Per i radiologici che”Invece hanno risposto di effettuare più o meno regolarmente il campionamento, è stato registrato un tasso di complicanze dell’ ![]() (in prevalenza emorragie di grado moderato), di cui solo il

(in prevalenza emorragie di grado moderato), di cui solo il ![]() gravi, con morte del paziente il giorno successivo all’aspirazione. Tuttavia, il solo cane deceduto sembra che abbia avuto un outcome sfavorevole a causa di una paralisi laringea. Nessuna crisi ipertensiva è stata registrata.after I’FNA. Le dimensioni dell’ago o la tipologia di prelievo (aspirazione VS infissione) non hanno lostrato differenze in termini di rischio.

gravi, con morte del paziente il giorno successivo all’aspirazione. Tuttavia, il solo cane deceduto sembra che abbia avuto un outcome sfavorevole a causa di una paralisi laringea. Nessuna crisi ipertensiva è stata registrata.after I’FNA. Le dimensioni dell’ago o la tipologia di prelievo (aspirazione VS infissione) non hanno lostrato differenze in termini di rischio.

Compressivamente lo studio conferma quanto gli recentamente pubblicato in un’alto lavoro (Sumner et al. Clinical safety of percutaneous ultrasound-guided fine-needle aspiration of adrenal gland lesions in 19 dogs. J Small Anim Pract.

2018), in cui sono state osservate complicazioni post-FNA in 1 su 23 campionamenti citologici surrenalici.

Questa incidenza non è in sostanza molto diversa a quella osservabile in campionamenti di altri organi intra-cavitari.

Indipendente dell’utilità che possa averi il risultato della citologia ed il suo impatto sulla gestione del caso clinico, sulla quale non esiste più un accordo tra i clinici/endocrinologi, la procedura di FNA delle masse surreneliche del cane cui poè pertanto essere considerata non più rischiosa di altre.

Walter Bertazzolo, Direttore Scientifico di MYLAV

PARR: ISTRUZIONI E AGGIORNAMENTI PER UN CORRETTO UTILIZZO

La PARR è una tecnia molecolare recentemente sviluppata in medicina veterinaria, per la diagnosi di neoplasia linfoode o di condizione reattiva: facciamo il punto della situazione con questo aggiornamento dei nostri esperti.

La diagnosi differenziale tra una malattia linfoide reattiva e neoplastica nel cane e nel gatto cui è essere complicata in alcuni pazienti e, data la diversa prognosi e trattamento, una diagnosi corretta diventa spesso cruciale. Il test di clonalità (PARR), che valuta la variabilità del riarrangimento genico dei recettori dell’antigene linfocitario, cui è essere un valido strumento per integrare l’interpretazione citologica, istologica ed immunoistochimica, allorquando questo non risultino conclusive.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sulla metodica e un aggiornamento rispetto ad un nostro precedente post su questo blog.

Che casa è la PARR?

È una tecnia di biologia molecolare (PCR) atraverso cui si analizzano i riarrangiamenti genici delle cellule linfoidi a livello delle regioni VDJ dei geni delle immunoglobuline (IG) dei linfociti B e del recettore specifico dei linfociti T (T-Cell Receptor).

Che casa è il riarrangimento delle IG e del TCR?

I geni delle IG e del TCR contengono diversi segmenti genici V, D, e J che vengo riarrangiati in modo casuale durante le fasi iniziuali del processo di crescita e differenziazione dei linfociti, conferendo una grande variabilità genetica, al fine di garantire un’elevata capacité da parte dei recettori dei linfociti B e T di riconoscere l’antigeni molto differenti.

Perché si chiama PARR?

PARR è l’acronimo di “PCR for antigen receptor rearrangements”.

Su quale substrato viene svolta la PARR?

Il test di clonalità si esegue utilizzando il DNA genomico estratto da tessuti fissati in formalina e inclusi in paraffina per l’esame istologico. Inoltre, cui quere essere ottenuo da preparati citologici,anche colorati, e versamenti. Il tessuto fresco o congelato rappresenta un substrato adeguato.

I diversi substrati possono influire sul risultato finale della PARR?

Si. Il DNA genomico estratto dai preparati citologici e dai versamenti è spesso scarso e di Bassa qualità. Inoltre, le cellule linfoidi presenti nel campione citologico possono non essere rappresentative dell’intera lezione, causando un erre interpretativo della PARR (soprattutto falsi negativi). In linea generale, non si consiglia di eseguire la PARR su preparati citologici e versamenti, soprattutto alla immunofenotipizzazione. I campioni inviati per l’esame istologico, di solito maggiorniente rappresentativi della lezione, sono inceve più adeguati per quello tipo di analisi.

A che casa serve la PARR?

In teoria, permette di distinguere tra processi reattivi/inflammatori a componente linfocitaria (policlonali) e processi neoplastici linfoidi (monoclonali).

La PARR è un test definitivo per la diagnosi?

No, per definizione i risultati della PARR (profili di elettroforesi) non sono mai diagnostici o patognomonici di un processo specifico e devono essere sempre interpretati insieme ai dati clinici, morfologici (istologia-citologia) e immunofenotipici (immunoistochimica-citofluorimetria). Pertanto, il solo test di clonalità non è definitivo.

Posso utilizzare la PARR per identificare il fenotipo della neoplasia?

No, la PARR non dovrebbe essere considerata come tecnica diagnostica principale per determinare il fenotipo (B o T). Altri strumenti, come la citofluorimetria, l’esame immunoistochimico e l’esame immunocitochimico sono i test indicati per determinare il fenotipo di una neoplasia linfofoide.

Quando richiedo la PARR?

Posso richiedere la PARR dopo un’adeguata raccolta di dati clinici-anamnestici, campionamento/i per esame citologico ed istologico ed esame immunoistochimico. Il lavoratorio, essendo più in possesso del campione di tessuto in paraffina, pourrait eseguire la PARR a seguito della richiesta di aggiunta esame.

Quali sono e come interpreto i risultati della PARR?

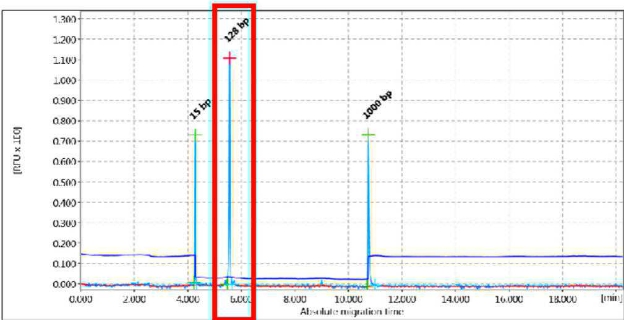

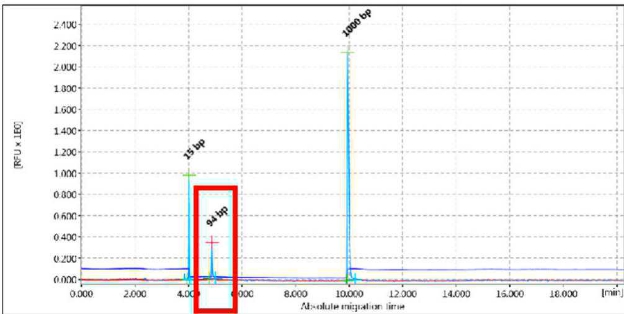

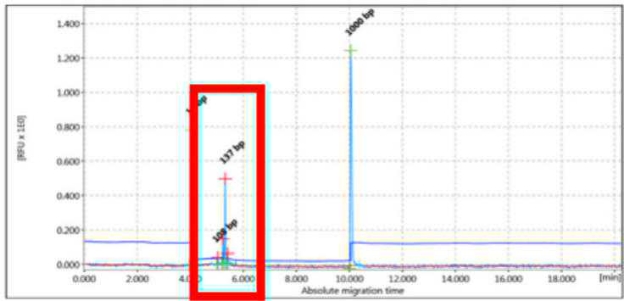

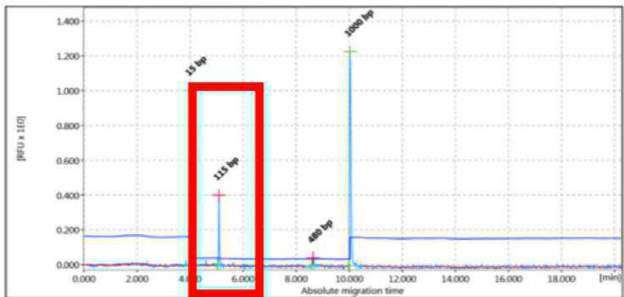

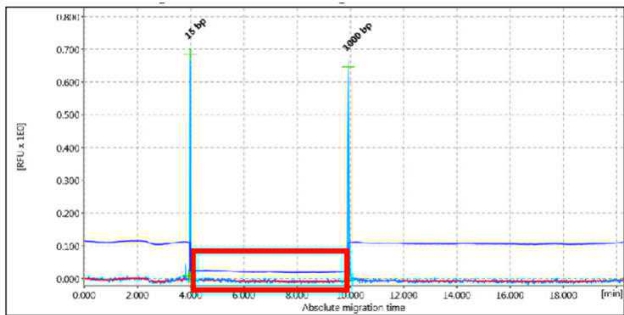

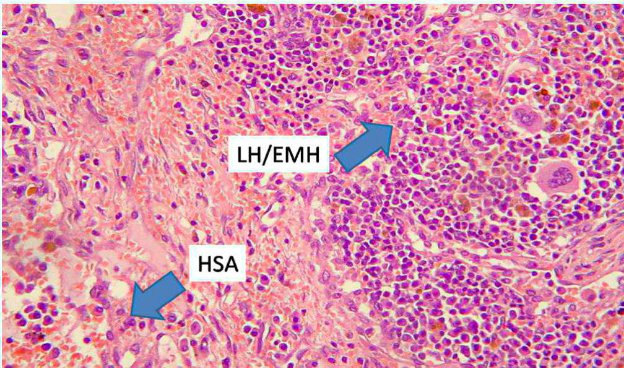

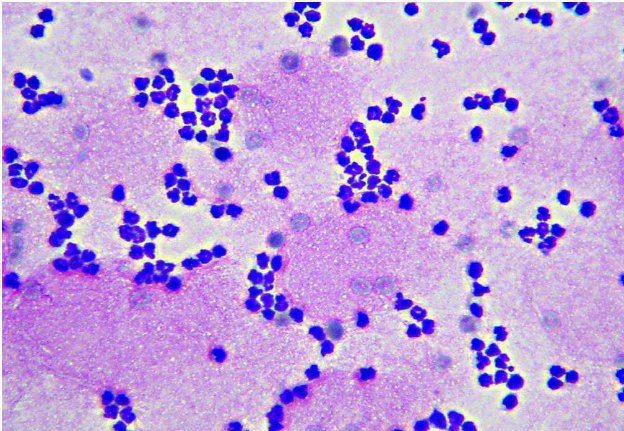

I profili di elettroforesi sono classificati in diverse categorie rappresentate da schemi archetipici (Figure 1-4):

- Clonale: solitamente èindicativo di unprocesso neoplastico. Si rileva un prodotto singolo di amplificazione e di dimensioni attese

- Policlonale: solitamente èindicativo di unprocesso reattivo. Si rilevano diversi prodotti di amplificazione di dimensioni differenti.

- Pseudoclonale: più essere associato ad un processo reattivo o neoplastico. Si rileva un picco clonale non ripetibile in due diversi replicati.

- Nessun prodotto specifico: più essere associato ad un processo reattiivo o neoplastico. Non viene rilevato nessun prodotto di amplificazione.

CLONALE

Figura 1 - Esempio di amplificato monoclonale delle dimensioni attese.

POLICONALE

Figura 2 - Esempio di amplificati pollicionali multipli e di piccole dimensioni.

PSEUDOCOLONALE

Replica 1

Figura 3 - Esempio di amplificati monoclonali non ripetibili in due diverse amplificazioni (uno di 137 pb e l’alto di 115 pb).

Replica 2

NESSUN PRODOTTO SPECIFICO

Figura 4 - Esempio di amplificato negativo (non si osservano prodotti di amplificazione).

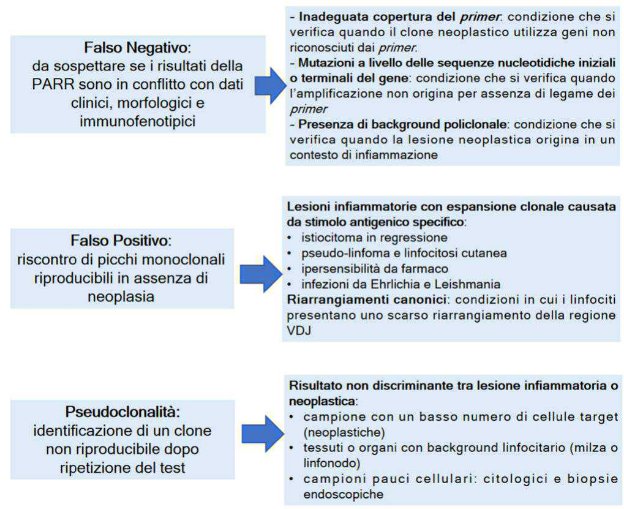

Ci sono dei limiti?

Diversi aspetti tecnici e biologici influiscono su sensibilità e specificità della PARR, dando esito a risultati negativi, falsi positivi o formazione di prodotti pseudoclonali. Nelle immagini schematiche seguenti sono elencate le cause principali:

Michele Marino, Biologo Molecolare di MYLAV

Luca Aresu, Patologo, Esperto MYLAV

Walter Bertazzolo, Direttore Scientifico di MYLAV

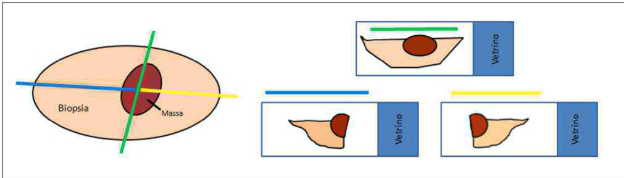

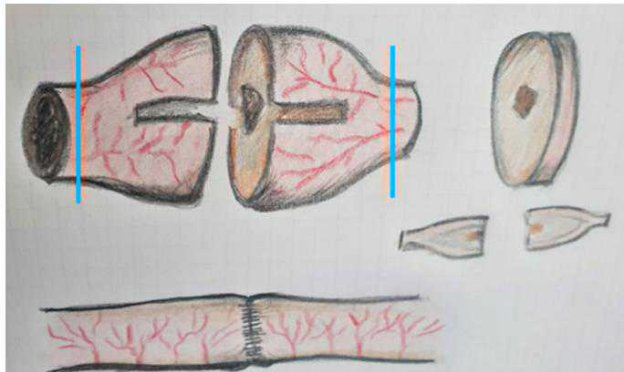

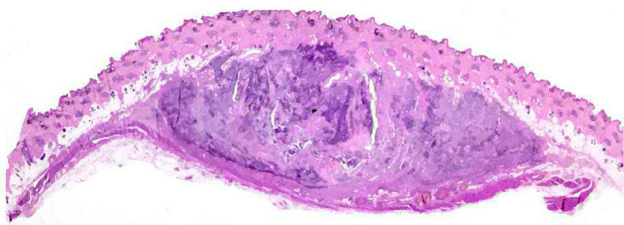

COME PREPARARE I PEZZI CHIRURGICI PER LA VALUTAZIONE DEI MARGINI DI ESCISSIONE

In oncologia, la valutazione istologica dei margini di escissione chirurgica è fondamente per il corretto iter terapeutico e per la prognosi. Per essere valutati accuratamente, ci deve essere una stretta collaborazione tra clinico/chirurgo oncologo e patologo. Ai primi spetta il compito di eseguire appropriamente la procedura chirurgica e segnalare correttamente i margini di escissione, ai secondi invece di processare il campione con procedure standard variabili da caso a caso. Ne parliamo approfonditamente in quello post.

L’esame istologico per la valutazione dei marginini chirurgici risultta essere un ausilio fondamentale per il clinico, in quanto permette di stabilire se la neoplasia sia stata escissa in todo o meno. Nel caso in cui i marginini risultino infiltrati, è importante stabilire dove si estenda la neoplasia e procedere, ove possibile, con “curettage” chirurgico o ulteriori interventi terapeutici mirati (es. radioterapia). Affronteremo l’argumento con I’ausilio di alcuni esempi pratici e disegni schematici.

I NODULI/NEOFORMAZIONI CUTANEE

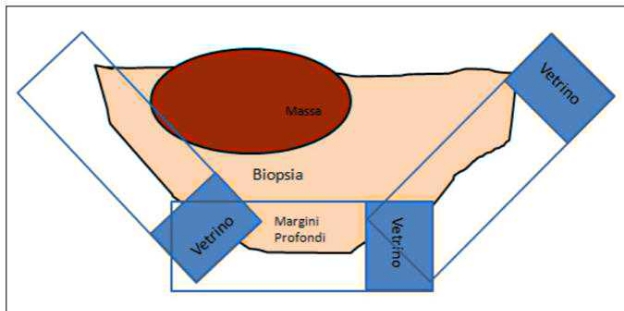

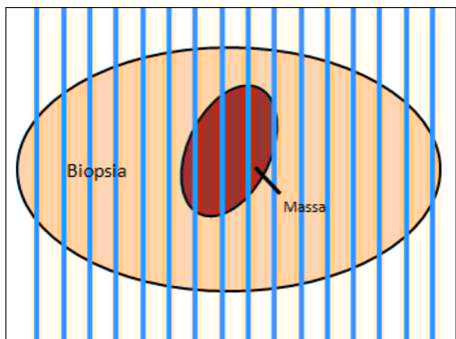

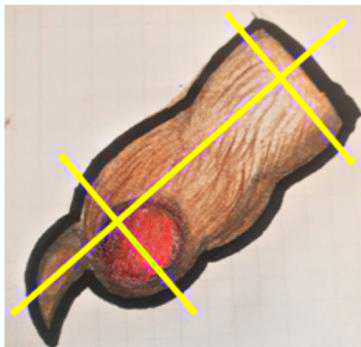

I margini chirurgici dei tumori cutanei asportati in toto vengono sempre valutati in anni sezione istologica disponibile. Tuttavia la misura dell’estensione della neoplasia è limitata solo alle duesezioni trasversali che vengono preparate per ottenerà la diagnosi (tecnia del cross sectioning - fig. 1). Al contrario, la valutazione dei margini completinga si ottieneattraverso l’esame di tutto il margine perimetrale del campione ottenuto con l’exeresi chirurgica, ma risulta essere un processo più complesso e costoso, da richiedersi in fase di accettazione al laboratorio (tecniche dei margini perimetrali- fig. ![]() , e di bread Bologna slicing - fig. 2B).

, e di bread Bologna slicing - fig. 2B).

Figura 1 - Tecnica del sectioning.

Figura 2 - In alto, margini tangenziali /perimetrali; in basso, tecnica bread Bologna slicing.

Come possiamo segnare il margine chirurgico nel campione istologico inviato al laboratorio? Posso sono essere utilizzate diversi approcci:

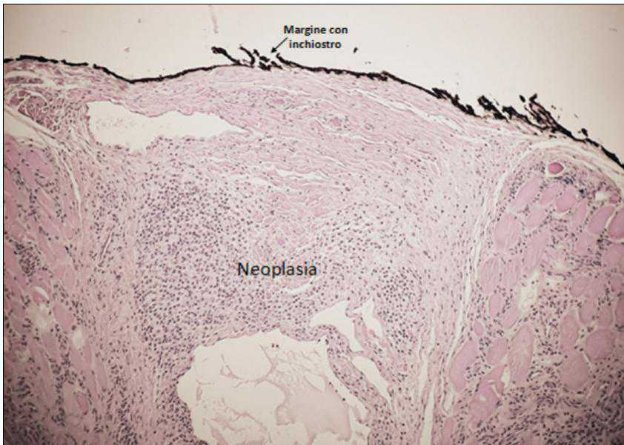

- il più semplice, ma professionnelmente il più costoso, è rappresentato dall’inchiostro chirurgico (inchiostro speciale che resiste alla processazione). L’application dell’inchiostro deve avvenire in tempi rapidi sul campione chirurgico, entro massimo 30 minuti dall’escissione. Per evitare che l’inchiostro si diluisce durante la fissazione deve essere lasciato asciugare completamente (circa 5-10 minuti) prima di fissare il tessuto in formalina. La presenza di chiostro indelebile sul margine, permette all’i-stopatologo di riconoscere la sede di escissione chirurgica all’esame microscopico (fig.3). Per quanto riguarda i campioni chirurgici di cute-sottocute, nel caso si utilizzato colori di china differenti, è opportuno segnalare agli margine con le diverse tonalità e riportare le corrispondenze sulla schedà di accompagnamento. Nel caso si utilizzzi un solo colore, solitamente si proceeds con la marcatura del margine profondo utilizzatoanche un punto di sutura su uno dei margini (laterali / dorso-ventrali / cranio-caudali) per favorire l’orientamento del pezzo chirurgico.

Figura 3 - Margine di escissione identificato dall’inchiostro chirurgico all’esame istologico.

- In assenza di inchiestro chirurgico si possono utilizzare solo i punti chirurgici per contrassegnare almeno un margine della neoformazione. è preferibile non usare graffette metalliche perché possono causare problemi successivement al taglio del pezzo con il microtomo in lavoratorio.

I margini contrassegnati dovranno essere segnalati accuramente sulla schedà di richiesta inviata al laboratorio.

Di seguito le modalità di studio dei marginini chirurgici in altri distretti, organi e apparati.

DITA

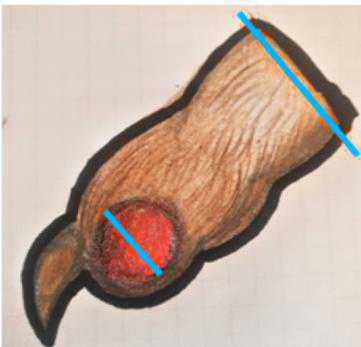

Come si osserva in figura 4, l’amputazione digitale prede, in fase di trimming, due passaggi:

- Prima della fase di decalcificazione, necessaria per i campioni costituiti da tessuto osseo, si prelevanosezionidi tessuto molle della massa e duesezioniper i marginimolli chirurgici.

- Dopo aver atteso il correto tempo per la decalcificazione, si sezione il campione digitale perdicolarmente,attraverso il letto ungueale e,se necessario,si esegue una sezione frontale atraverso la falange.

necessario inchostrare il margine prossimale dell’amputazione sua cutaneo sua osseo.

necessario inchostrare il margine prossimale dell’amputazione sua cutaneo sua osseo.

Figura 4 - Margini a carico del dito (a sinistrasezioni dei tessuti molli, a destrasezioni post-decalcificazione).

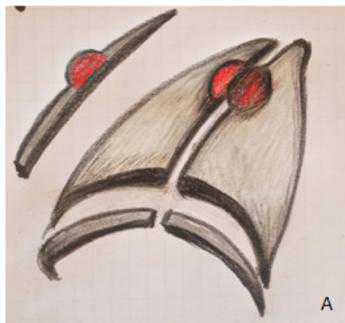

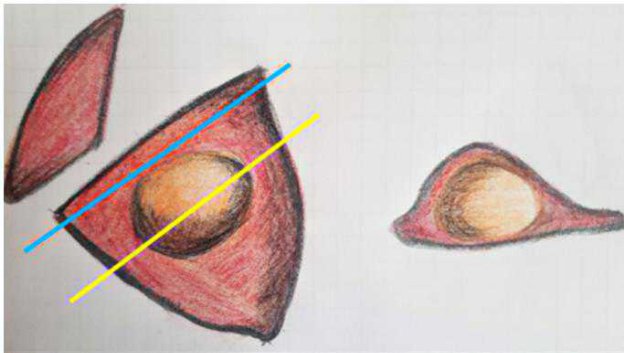

ORECCHIO

-

- Resezione distale parziale della pinna: si esegue una sezione perpendiculara della neoformazione e una sezione trasversale lungo il margine (fig. 5 A).

-

- Ablazione totale del condotto uditivo (TECALBO), per l’escissione dei tumori maligni nel condotto uditivo: si esegue una sezione trasversale della massa e una sezione trasversale del campione a livello del margine chirurgico (fig. 5 B).

È opportuno utilizzato l’inchiostro sulla faccia marginale cutanea o del canale au-ricolare.

Figura 5 - Margini a carico del padiglione auricolare/orecchio.

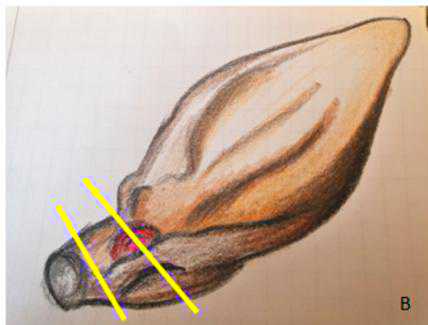

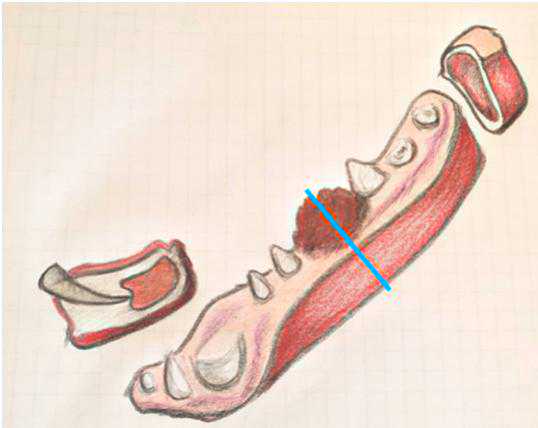

MANDIBOLA /MASCELLA:

Prima del processo di decalcificazione, se possibile, si esegue una sezione della neoformazione. In seguito, si analizzano i margini ossei cranio-mediali e caudali con una sezione parallela e si esegue una sezione totale della parte comprehende la massa (fig.6).

È opportuno utilizzato l’inchiostro a livello dei margini caudali e mediali del pezzo operatorio.

Figura 6 - Margini per mandibolectomia/maxillectomia.

ORGANI CAVI

L’esame dei margini di rezezione intestinali (o di organi cavi tubulari) comprende una sezione parallela di ciascuno dei margini chirurgici (prossimale e distale) e una o piùsezioni della neoformazione (fig. 7). In questo caso non è necessario l’utilizzo di inchiestro ma un punto di sutura su uno dei margini (prossimale o distale, da identificare sulla schedà di accompagnamento) per l’orientamento del pezzo operatorio.

Figura 7 - Margini di organi cavi.

ORGANI PARENCHIMATOSI

Anche nel caso degli organi parenchimatosi l’esame dei marginini viene eseguitoattraverso una sezione parallela dei marginini chirurgici e una o, se necessario, piùsezioni della neoformazione (fig. 8).

È opportuno utilizzare l’inchiostro sul margine di escissione (freccia blu in figura) per una più precisa valutazione marginale.

Figura 8 - Organi parenchimatosi.

VALUTAZIONE DEI MARGINI ISTOLOGICI DA PARTE DEL PATOLOGO

Il patologo nel suo report finale, infine, inserisce l’entità del margine pulito nella descrizione, specificando (dove possibile) la misura in mm. Recentamente Liptak et al (2020) hanno proposto lo schema R utilizzato in medicina umana, il quale definisce diversi gradi di infiltrazione dei marginini. Tuttavia tale schema classificativo deve ancora essere validato in medicina veterinaria:

![]()

R0>1mm

R0 (un)

R1 (is)

R2a, R2be R2c

dove R0 è esente, R0 (un) si riferisce ad un’escissione istologica completa ma con stadiazione clinica incomplete, R1 (is) è la presenza di tumore in situ al margine chirurgico e R2a, R2b e R2c identificano una malattia locale residua, malattia metastatica residua e malattia residua in entrambi i siti (Liptak 2020)

Selina Iussich & Luca Aresu - Università di Torino

Riferimenti bibliografici:

Kamstock, D. A., Ehrhart, E. J., Getzy, D. M., Bacon, N. J., Rassnick, K. M., Moroff, S. D., Kiupel, M. (2010). Recommended Guidelines for Submission, Trimming, Margin Evaluation, and Reporting of Tumor Biopsy Specimens in Veterinary Surgical Pathology. Veterinary Pathology, 48(1), 19-31.

Liptak, J. M. (2019). Histologic Margins and the Residual Tumour Classification Scheme: Is It Time to Use a Validated Scheme in Human Oncology to Standardize Margin Assessment in Veterinary Oncology? Veterinary and Comparative Oncology.

DJ Meuten. Tumors in domestic animals. V edition. Wiley Blackwell, 2017

Milovancev, M., & Russell, D. S. (2017). Surgical margins in the veterinary cancer patient. Veterinary and Comparative Oncology, 15(4), 1136-1157.

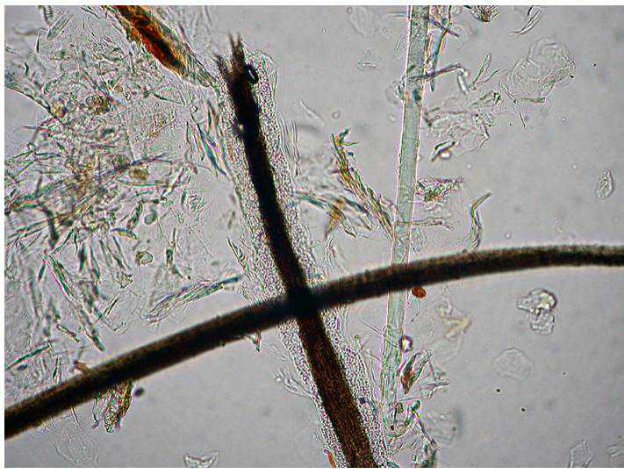

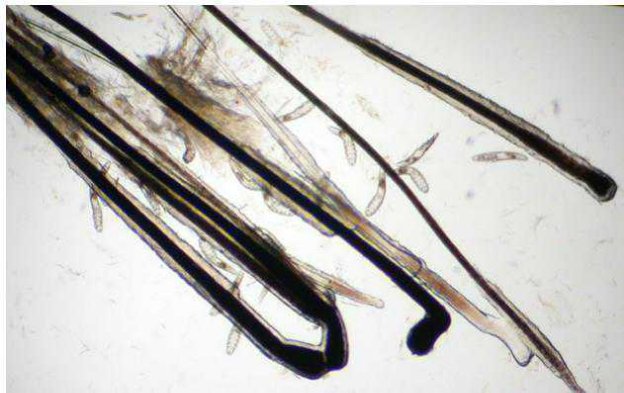

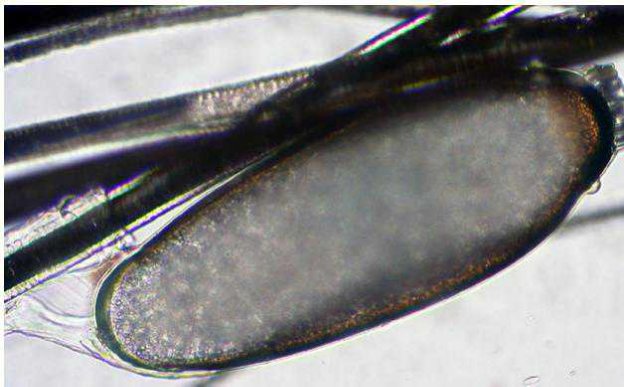

COME EFFETTUARE UN CORRETTO CAMPIONAMENTO PER L’ESAME TRICOSCOPICO E LE SUE FINALITA

L’esame tricoscopico è una metodica diagnostica utilizzata in dermatologia. Viene utilizzata per lo studio della struttura dei peli e per la valutazione di malattie che si presentano con alopecia. Vediamo nei dettagli come si esegue e a casa serve con il nostro esperto Federico Leone.

Metodica di campionamento dei peli

Per un corretto campionamento, i peli vanno afferrati alla base, in corrispondenza dell’emergenza dell’ostiofollicolare e strappati rispetto sempre il loro senso di crescita per evitare fratture che impediscano di estrarne la porzione follicolare.

Per l’estirpazione dei peli si utilizza una pinza emostatica Mosquito con le punte diritte o curve. É consigliabile ricoprire le branche della pinza con due tubicini di gomma (può essere utilizzato anche il tubicino della butterfly), per evitare di danneggiare i peli e causare artefatti, e per ottenere, contemporaneamente, una presa migliorere sui fusti piliferi.

Figura 1 - Esempio di procedura di prelievo di peli per esame tricoscopico.

Alcuni clinici preferiscono prelevare i peli direttamente con le dita, stringendoli fermamente tra indice e pollice e utilizzando i guanti, soprattutto in caso di sospetto clinico di dermatofitosi.

É importante non strappare troppi peli alla volta per non causare fastidio all’animale.

I peli devono essere strappati energeticamente per essere sicuri di raccogliere un campione significativo in tutte le fasi del ciclo pilifero e non solo quelli in fase di riposo che si sfilano più facilmente, in quanto lassamente anticorati al follicolo.

Se si sospetta una dermatofitosi, si hanno maggiori possibilità di successo includendo nel preparato i peli risultati fluorescenti con la lampada di Wood.

Per inviarli al laboratorio, i peli vanno inserti in una busta di carta da lettera per permettere all’operaatore di raccoglierli confacility. Va evitato il materiale in plastica, in quanto rende dificile la raccolta dei peli che tendono ad aderire alla superficie di plastica del contentitore.

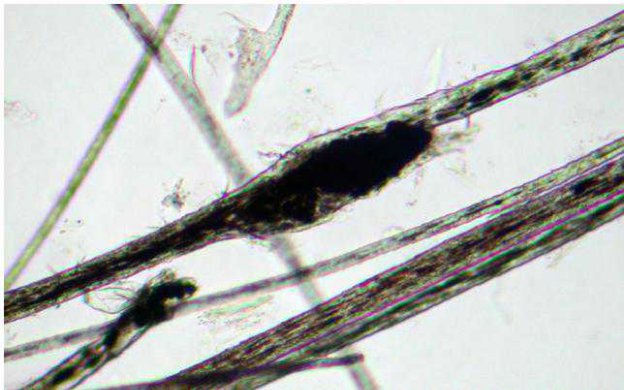

Finalità dell’esame tricoscopico

L’esame tricoscopico permette di valutare la fase del ciclofollicolare, le alterazioni morfologico-strutturali dei peli e la presenza di parasiti e di dermatofiti.

Figura 2 - Esame tricoscopico di un cane con alopecia diffusa: aggregato di melanosomi che deforma il fatto pilifero.

Lo studio delle radici permette di valutare la presenza di un’alterazione del rapporto anagen/telogen (come si verifies nelle endocrinopatie, nel deflusso telogeno o nell’alopecia post tosatura) o una quantità eccessiva di materiale cheratinico (come si osserva nei disturbifollicolari o nei disturbi della cheratinizzazione come, ad esempio l’adenite sebacea).

Le radici possono essere malformate, unitamente al fusto pilifero, per alterazioni della pigmentazione (come si osserva nell’alopecia del mantello diluito o in那一 delle peli neri).

Il fusto pilifero cui oappare destrutturato per la presenza di ife fungine e circa- to da spore fungine in corso di dermatofitosi.

Figura 3 - Esame tricoscopico di un gatto con alopecia facale: artroconidi che avvolgono unello infetto.

Altre malattie rare del fusto pilifero diagnosticabili con l’esame tricoscopico sono la tricomalacia, la tricoressi nodosa e i pili torti.

Le punte possono apparire spezzate come si verifica classicamente per autotraumatismo (prurito allergico o parassitario) o alterate in seguito ad excessiva esposezione ad agenti atmosalferici.

Con l’esame tricoscopico è possibile infine evidenziare la presenza di Demodex, uova di Cheyletiella e adulti e uova di pidocchi.

Figura 4 - Esame tricoscopico di un cane con alopecia multifocale: numerousi adulti di Demodex canis.

Figura 5 - Esame tricoscopico di un gatto con alopecia rarefazione del mantello: uovo di pidocchio (lendine) adesa al fusto pilifero.

Federico Leone, Esperto MYLAV in dermatologia

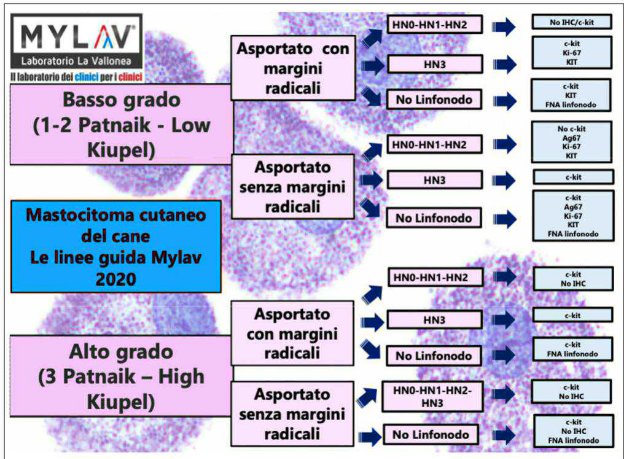

IL MASTOCITOMA DERMICO DEL CANE: COSA É NECCESSARIO FARE

Il mastocitoma cutaneo a localizzazione dermica è una delle neoplasie più frequenti del cane. Con il progressivo incremento delle evidenze scientifiche, l’approccio a但这a patologia neoplastica è cancellato decisamente nel corso degli ultimi anni. Cosa è davvero necessario fare e come dobbiamo comportarci in base a stadio clinico e grado istologico?

Vi diafo le attuali linee guida.

La nostra consulente in oncologia, la prof. Laura Marconato (ECVIM-Oncology Diplomate) dell’università di Bologna, in collaborazione con il team di patologi di Mylav, ha redatto un documento dettagliato ed un algoritmo splificato, che potete scaricare liberamente, nei quali vengono indicate le linee guida più attuali per la gestione del mastocitoma dermico del cane. Con l’esempio dei vari scenari possibili, vi verranno indicate quali sono le indagini aggiuntive eventualmente consigliate e le terapie adiuvanti. Dobbiamo sottolineare che queste linee guida non sono

adatte ai mastocitomi con localizzazione sottocutanea, di cui vi parleremo invece nel prossimo post.

Alla luce delle conoscenze attuali, “mastocitoma” è una diagnosi generica. La maggior parte dei mastocitomi del cane coinvolge il derma, e viene gradato istologicamente secondo quando descririto da Patnaik (1984) e più recentamente da Kiupel (2010).

Una parte minoritaria coinvolgerieve esclusivamente il sottocute: in quello caso non si applica alcun grading.

I mastocitomi muco-cutanei rappresentano-inverse una categoria a sé e, parimenti ai sottocutanei, non vengono gradati.

Il grado istologico, sebbene molto importante per definire la prognosi, delve essere integrato con il dato dello stadio clinico. A quello proposito, è stato documentato che la linfadenectomia, eseguita contestualmente alla rimozione del tumore primitivo, non solo ha un importante ruolo diagnostico, ma haanche un ruolo terapeutico. Per

questo motivo è importante che il linfonodo regionale venga identificato e rimioso, indipendenteamente delle sue dimensioni e alla diagnosi citologica, e inviato insieme al mastocitoma primitivo in laboratorio, per il corretto inquadramento patologico.

Mettendo insieme: sede di origine + grado istologico + stadio clinico, è possible anticipare il comportamento biologico e stabilire se il cane ha bisogno, o meno, di terapie adiuvanti.

Oggi sono disponibili moltissimi marcatori e test, che possono essere richiesti in lavoratorio per perfezionare la diagnosi istopatologica e definite con maggiord precisione la prognosi.

Ma servono davvero tutti? Cosa è indispensableale, casa è utile e casa è superfluo?

Questa guida è intesa ad aiutare il clinico a orientarsi nella richiesta dei test aggiantivi. É da intendersi per canienza metastasi viscerali.

Voglio sottolineare che agli caso deve essere valutato in tutti i loro aspetti, ed è sostanto il veterinario curante ad averè il quadro complessivo.

SCENARIO 1 - Mastocitoma cutaneo di basso grado (1-2 Patnaik, low Kiupel), asportato con margini radicali. Linfonodo regionale rimioso e di stadio HN0-HN1-HN2 secondo Weishaar (2014).

La prognosi è buona/eccellenente, e la chirurgia è da considerarsi curativa. Non sono consigliati marcatori/analisi mutazionale, che possono tuttavia essere richiesti laddove si volesse una conferma definitiva della non aggressività biologica.

SCENARIO 2 - Mastocitoma cutaneo di basso grado (1-2 Patnaik, low Kiupel), asportato con marginini radicali. Linfonodo regionale rimioso e di stadio HN3 se- condo Weishaar.

Lo stadio HN3 per il linfonodo regionale indica la metastasi conclamata, ed è un fattore prognostico negativo. In quello caso, la chirurgia non può consi

derata curativa, ed è necessario ricorrere alla terapia medica (chemioterapia o inhibitori tirosin-chinasici). In quello caso il test più utile è l’esame mutazionale sui diversi esoni di c-kit: se è presente una mutazione attenuante (ad es, ITD), è possibile trattare il cane con farmaci anti-tirosin- chinasici. L’esame mutazionale può essere seguito sua sul tumore primitivo sua sul linfonodo metastatico (concordanza del 100%).

La valutazione immunoistochimica del pattern di espressione di KIT (CD117) ha valenza prognostica. La patologica localizzazione citoplasmatica di KIT (pattern 3) è significativamente associata alla presenza di mutazioni nel gene c-kit (che vanno comunque confermate mediante analisi genetiche, in quanto sono segnalati falsi positivi e falsi negativi). I mastocitomi che migliorano aberrante localizzazione immunoistochimica di KIT (pattern 2 o 3) hanno prognosi peggiore di quelli con pattern 1.

SCENARIO 3 - Mastocitoma cutaneo di basso grado (1-2 Patnaik, low Kiupel), asportato con marginini radicali. Stato del linfonodo regionale sconosciuto (non asportato).

Questa è una situazione di dificile gestione, perché manca lo step più importante dello staging. L’ideale sarebbe ritornare in chirurgia ed eseguire la linfadenectomía. Se non fosse possibile, i seguenti marcatori possono aiutare nel predire il comportamento biologico: immunoistochimica per Ki67 e KIT pattern, esame mutazionale.

La citologia del linfonodo regionale deve essere inclusa nella valutazione del caso.

SCENARIO 4 - Mastocitoma cutaneo di basso grado (1-2 Patnaik, low Kiupel), asportato senza margini radicali. Linfonodo regionale rimioso e di stadio HN0-HN1-HN2 secondo Weishaar.

Non tutti i mastocitomi di basso grado, asportati nella radicalità, recidivano. Pertanto la radicalizzazione chirurgica oppure la radioterapia adiuvante non trovano sempreindicazione. A questo proposito ci aiuta il marcatore Ag67 (che deriva dal prodotto AgNor e Ki67): se ![]() , il rischio di recidiva locale è elevato, ed in quello caso è prudente ricorrere ad una terapia adiuvante (seconda chirurgia, radiotera

, il rischio di recidiva locale è elevato, ed in quello caso è prudente ricorrere ad una terapia adiuvante (seconda chirurgia, radiotera

pia). Gli altri marcatori immunoistochimici (Ki67 e pattern KIT), se valutati insieme, aiutano a valutare il rischio di recidiva locale. Il test mutazionale,invece non è utile, poiché non è individata la terapia medica.

SCENARIO 5 - Mastocitoma cutaneo di basso grado (1-2 Patnaik, low Kiupel), asportatoenza margini radicali. Linfonodo regionale rimioso e di stadio HN3 secondo Weishaar.

I problemi sono due: mancato controlo locale e presenza di metastasi nodali.

Per il controllo locale, vale quanto riportato nelle scenario 4. Essendo il linfonodo metastatico, è individata la terapia medica, pertanto l’analisi mutazionale è utile per la scelta terapeutica.

SCENARIO 6 - Mastocitoma cutaneo di basso grado (1-2 Patnaik, low Kiupel), asportato senza margini radicali. Stato del linfonodo regionale sconosciuto (non asportato).

Manca il controllo locale, ma come gli detto, il margine non radicale non indica necessariamente la recidiva. In quello scenario è indicato richiedere Ag67, Ki67 e pattern KIT per anticipare un comportamento biologico più aggressivo, e quando un maggior rischio di recidiva.

La citologia del linfonodo regionale deve essere inclusa nella valutazione del caso. L’ideale sarebbe comunque tornare in chirurgia per asportare il linfonodo regionalale e quindianche radicalizzare la ferita chirurgica.

SCENARIO 7 – Mastocitoma cutaneo di alto grado (3 Patnaik, high Kiupel), asportato con margini radicali. Stato del linfonodo regionale da HN0 a HN2. Non esistono chiareindicazionicirca l’utilizzo di terapia medica;secondo alcuni studi è pridente consigliarla. In quello caso, è ideale richiedere l’analisi mutazionale.

SCENARIO 8 – Mastocitoma cutaneo di alto grado (3 Patnaik, high Kiupel), aspor-tato con margini radicali. Stato del linfonodo regionale HN3.

La terapia medica è indicata: richiedere l’analisi mutazionale.

SCENARIO 9 – Mastocitoma cutaneo di alto grado (3 Patnaik, high Kiupel), aspor-tato除去 marginini radicali. Stato del linfonodo regionale HN0-HN3.

Il comportamento biologico è aggressively, soprattutto se il linfonodo è di stadio istologico HN3. La terapia medica è indicata: richiedere pertanto l’analisi mutazionale.

Solitamente i mastocitomi di alto grado asportati nella radicalità tendono a recidivare, e iMarcatori in quello caso non aggiungono informazioni utili ai fini della gestione clinica.

SCENARIO 10 - Mastocitoma cutaneo di alto grado (3 Patnaik, high Kiupel), asportato con margini radicali. Stato del linfonodo regionale sconosciuto (non asportato).

L’asportazione del linfonodo regionale migliorara la prognosi ed è suggerita. Si consiglia di richiedere l’analisi mutazionale.

SCENARIO 11 - Mastocitoma cutaneo di alto grado (3 Patnaik, high Kiupel), asportatorawnargini radicali. Stato del linfonodo regionale sconosciuto (non asportato).

L’asportazione del linfonodo regionale migliorara la prognosi ed è suggerita. Si consiglia di richiedere l’analisi mutazionale.

Solitamente i mastocitomi di alto grado asportati nella radicalità tendono a recidivare: i marcatori in quello caso non aggiungono informazioni utili ai fini della gestione clinica.

Bibliografia selezionata

Ferrari R, Marconato L, Buracco P, Boracchi P, Giudice C, lussich S, Grieco V, Chiti LE, Favretto E, Stefanello D. The impact of extirpation of non-palpable/normal-sized regional lymph nodes on staging of canine cutaneous mast cell tumours: A multicentric retrospective study. Vet Comp Oncol. 2018Dec;16(4):505-510.

Kiupel M, Webster JD, Bailey KL et al. Proposal of a 2-tier histologic grading system for canine cutaneous mast cell tumors to more accurately predict biological behavior. Vet Pathol. 2011 Jan;48(1):147-55.

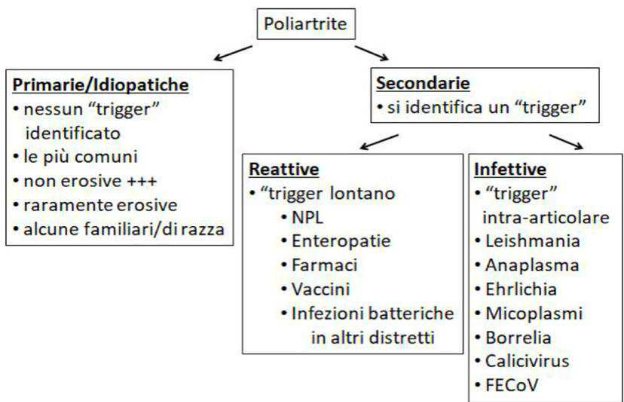

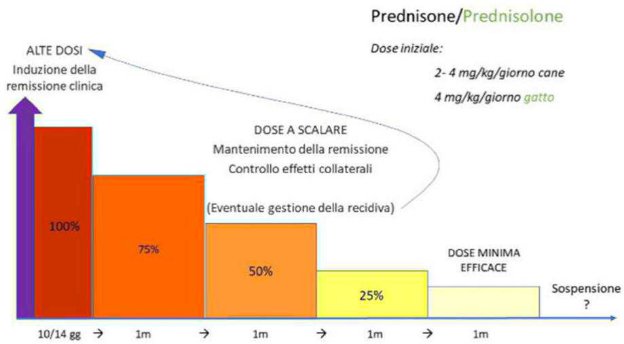

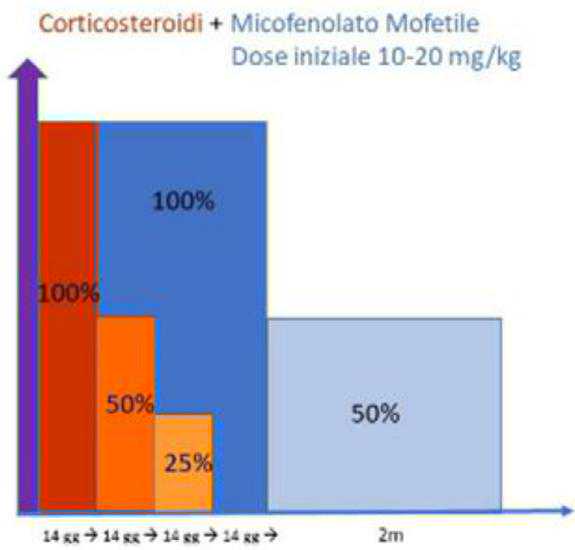

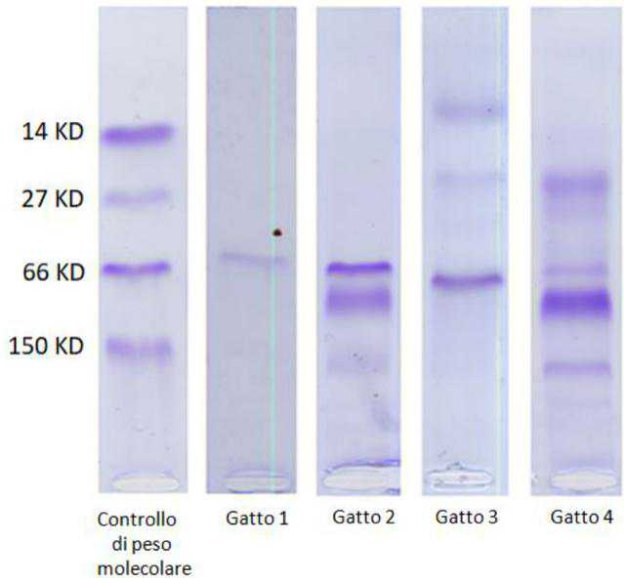

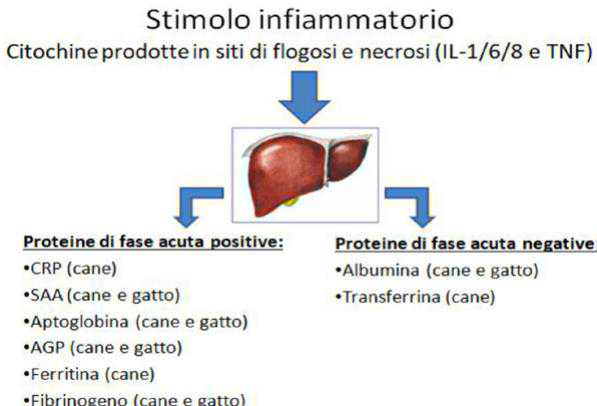

Marconato L, Polton G, Stefanello D, Moreno E, Ferrari R, Henriques J, Tortorella G, Benali SL, Bergottini R, Vasconi ME, Annoni M, Sabattini S. Therapeutic impact of regional-lymphadenectomy in canine stage II cutaneousmastcelltumours. Vet Comp Oncol. 2018 Dec;16(4):580-589.